Endlagersuche, Endlagerbau, Stilllegung von Bergwerken, Rückholung von radioaktiven Abfällen sowie Produktkontrolle - das alles gehört zu den Aufgaben der BGE.

Voneinander lernen, den Stand von Wissenschaft und Technik auch über Ländergrenzen hinweg verfolgen, Know-How teilen – darum geht es bei internationalen Kooperationen rund um die Endlagerung radioaktiver Abfälle.

Der Hauptsitz der BGE befindet sich Peine. Weitere Standorte gibt es in Salzgitter und Berlin sowie im Landkreis Wolfenbüttel und in Morsleben.

Rechnungen an öffentliche Auftraggeber müssen elektronisch gestellt werden. Die BGE nutzt dafür die sogenannte XRechnung. Hier finden Lieferant*innen und Partner*innen Informationen zur elektronischen Rechnungsstellung.

Von Infomobil-Terminen über Veranstaltungen für Einsteiger*innen sowie die beliebte "Betrifft"-Reihe bis hin zu Fachworkshops - die BGE informiert regelmäßig über ihre Themen und Projekte. Hier gibt es alle Termine.

Radioaktive Abfälle müssen für die Endlagerung in zugelassene Behälter verpackt werden. Zur Gewährleistung der Sicherheit werden die beladenen Behälter vor der Endlagerung diversen Prüfverfahren unterzogen.

Die Plattform Nuclear Waste Logistics ist ein Antragsmanagementtool der BGE, das eine vollständige digitale Abwicklung der Produktkontrolle von radioaktiven Abfällen ermöglicht.

Forschung und Entwicklung sind wichtige Elemente auf dem Weg zu einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle. Einblicke in Forschungsagenda und Roadmap des Bereichs Standortwauswahl sowie Informationen über laufende und abgeschlossene Forschungsvorhaben finden Sie auf der Seite „Forschung und Entwicklung“.

Hier finden Sie alle Meldungen und Pressemitteilungen rund um die Endlagersuche für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle.

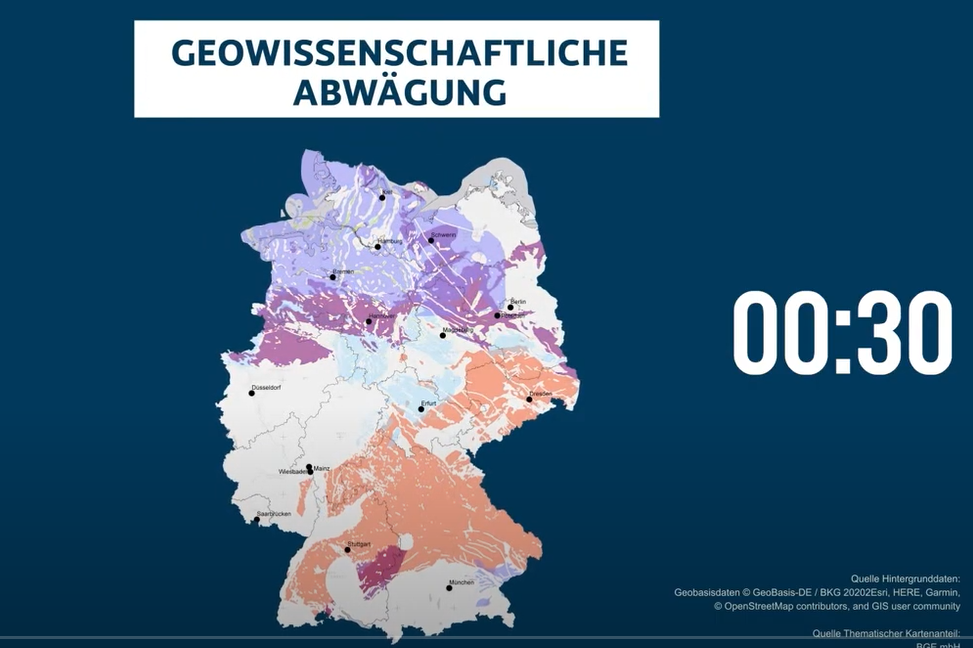

Wie geht die BGE bei der Endlagersuche vor? Wie wird die Endlagersuche finanziert? Warum muss es ein Standort in Deutschland sein? Rund um das Thema Endlagersuche erreichen uns immer wieder Fragen wie diese. Hier finden Sie Antworten.

Die Infostelle Asse informiert über die Rückholung der radioaktiven Abfälle. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schachtanlage Asse II und beherbergt eine Ausstellung. Darüber hinaus finden in der Infostelle regelmäßig Vorträge und Veranstaltungen statt.

Hier finden Sie alle Meldungen und Pressemitteilungen zur Schachtanlage Asse II.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Arbeiten rund um die Schachtanlage Asse II in Form von Monatsberichten.

Strahlenschutz

Lösungsmanagement

Standortüberwachung und -erkundung

Rückholungsplanung

Erkundung der Einlagerungskammern

Rückholbergwerk

Zwischenlager & Abfallbehandlungsanlage

Stabilisierung und Notfallplanung

Meldepflichtige Ereignisse

Radioaktive Stoffe

Vorträge

Genehmigungsunterlagen

Partizipation

Sicherheitsanalysen

Asse-Archiv

Dokumente weiterer Institutionen

Zur Schachtanlage Asse II und zur Rückholung der radioaktiven Abfälle erreichen uns regelmäßig Fragen von Bürger*innen. Wir beantworten die Fragen auf dieser Seite in einem stetig wachsenden Katalog.

Mit 3D-Modellen, Vorträgen, Multimedia-Inhalten und Ausstellungen informiert die Infostelle Konrad rund um das im Bau befindliche Endlager Konrad. Das Bergwerk lässt sich dort zudem mit VR-Brillen virtuell erkunden.

Hier finden Sie alle Meldungen und Pressemitteilungen zum Endlager Konrad.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Arbeiten rund um das Endlager Konrad in Form von Monatsberichten.

Zum Endlager Konrad erreichen uns regelmäßig Fragen von Bürger*innen – etwa zum Baufortschritt, zur Sicherheit und zu den radioaktiven Abfällen. Die Fragen beantworten wir auf dieser Seite.

Die Infostelle Morsleben bietet Ausstellungen zur Geschichte des Endlagers und informiert über die geplanten Stilllegungsmaßnahmen. Auch für Schüler*innen gibt es vielfältige Angebote - etwa eine Rallye und virtuelle Befahrungen.

Hier finden Sie alle Meldungen und Pressemitteilungen zum Endlager Morsleben.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Arbeiten rund um das Endlager Morsleben in Form von Monatsberichten.

Fragen zum Stillegungskonzept, zu den eingelagerten Abfällen, zu Genehmigungsverfahren und zu Demonstrationsbauwerken - alle Themen, die Bürger*innen beschäftigen, versuchen wir auf dieser Seite zu beantworten.

Hier finden Sie alle Meldungen und Pressemitteilungen zum Bergwerk Gorleben.