Die Analyse des Endlagersystems

Die BGE muss beurteilen, wie sich Geologie und die weiteren Komponenten des Endlagers über den Zeitraum von einer Million Jahre verhalten.

Auf dieser Seite

- Wechselwirkungen auf der Spur

- Zusammenspiel der Bestandteile

- Das Zwiebelprinzip

- (K)ein Blick in die Glaskugel

- Sicherheit geht vor

- Die FEP-Kataloge

Die BGE arbeitet an Methoden, um eine erste Sicherheitsabschätzung von möglichen Endlagern in unterschiedlichen Wirtsgesteinstypen und Wirtsgesteinslagerungen vornehmen zu können. Grundlage dieser Sicherheitsbetrachtungen ist die Frage, ob der sichere Einschluss der hochradioaktiven Abfallstoffe für eine Million Jahre gelingen kann. Zur Beantwortung dieser Frage werden sowohl geologische als auch technische Informationen betrachtet. Das Zusammenwirken der geologischen und technischen Barrieren bezeichnet man als Endlagersystem.

Wechselwirkungen auf der Spur

Eine Million Jahre – das ist ein langer Zeitraum, in dem es mit großer Wahrscheinlichkeit zu Wechselwirkungen zwischen dem Endlagersystem und der örtlichen Geologie kommen wird. Diese Wechselwirkungen müssen in der Sicherheitsbewertung berücksichtigt werden.

Ein Beispiel: Die Endlagerbehälter werden in bestimmten Wirtsgesteinen nicht auf Dauer bestehen können. Wenn sie Schaden nehmen, muss die Sicherheit des Endlagersystems dennoch gewährleistet sein. Die Barrierefunktion wird in diesem Fall von der Geologie übernommen.

Im Arbeitsschritt „Analyse des Endlagersystems“ geht es darum, das spätere Endlagersystem sowie mögliche Einflüsse und Auswirkungen darauf zu betrachten, um Aussagen über die Sicherheit treffen zu können.

Zusammenspiel der Bestandteile

Um die Sicherheit des Endlagersystems abschätzen zu können, müssen Aussagen über den räumlichen Charakter des Endlagers, die langfristige Stabilität der geologischen Verhältnisse, die Temperaturverhältnisse im Endlagersystem und den zu erwartenden Flächenbedarf für die Realisierung des Endlagerbergwerkes getroffen werden – und zwar unter Einbeziehung der zu erwartenden und abweichenden Entwicklungen. Die BGE muss Aussagen darüber treffen, ob ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich (ewG) ausgewiesen werden kann. Sie muss den sicheren Einschluss beschreiben und seine Robustheit über die Zeit sicher einschätzen können.

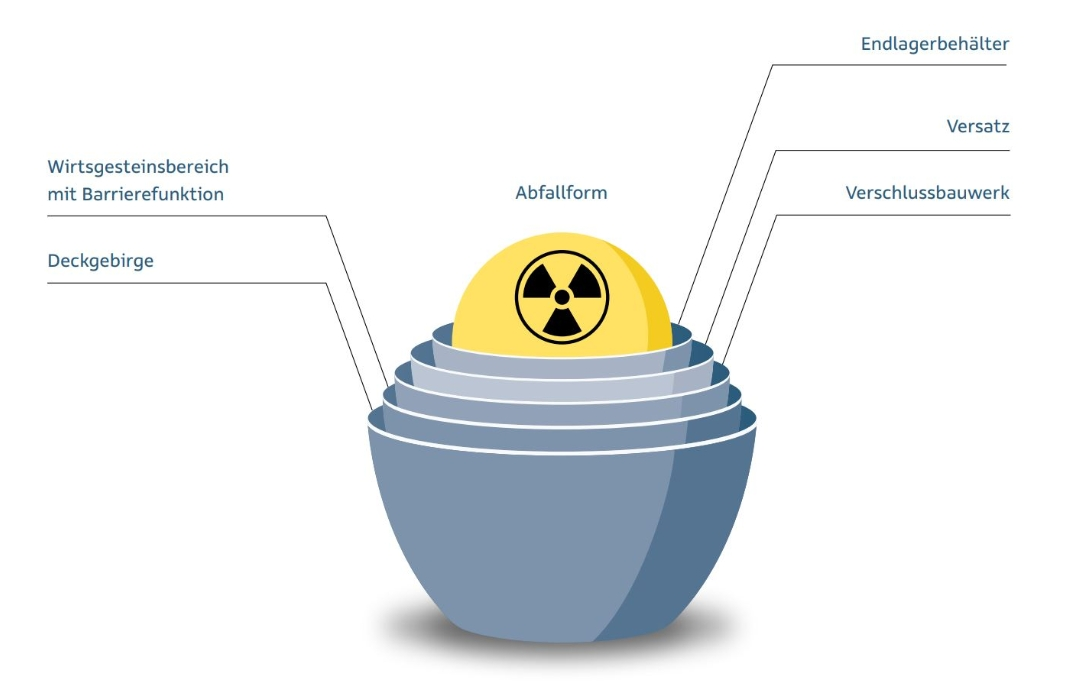

Das Endlagersystem umfasst alle Komponenten eines Endlagers. Ausgehend vom radioaktiven Abfall sind das:

- die Behälter

- geotechnische Barrieren zur Abschirmung der Behälter sowie zum Verschluss von entstandenen Hohlräumen oder notwendigen Infrastrukturstrecken und Schächten

- der einschlusswirksame Gebirgsbereich, also das Gestein, das als wesentliche Barriere aus einem der drei Wirtsgesteine besteht und den Einlagerungsbereich unmittelbar umschließt

- ein möglichst intaktes Deckgebirge und eine ruhige Geologie rund um den einschlusswirksamen Gebirgsbereich.

Jede dieser Komponenten wird auf ihre Einschlusswirkung und ihre Robustheit über einen langen Zeitraum hinweg überprüft. Wenn kein einschlusswirksamer Gebirgsbereich ausgewiesen werden kann, ermöglicht das Standortauswahlgesetz (StandAG) (externer Link) im Falle von Kristallinem Wirtsgestein auch ein Sicherheitskonzept, das primär auf die technischen und geotechnischen Barrieren für den sicheren Einschluss setzt.

Je Untersuchungsraum muss die BGE beurteilen, wie sich die Geologie und das Endlagersystem über den Betrachtungszeitraum von einer Million Jahre verhalten werden. Sie muss darstellen, wie der sichere Betrieb des Endlagers gelingen kann. Dabei geht es um die Zeit der Abfall-Einlagerung. Und die BGE muss beschreiben, welche Ereignisse wahrscheinlich und unwahrscheinlich eintreten können und welchen Einfluss die zu erwartenden Entwicklungen auf den sicheren Einschluss der Radionuklide haben könnten.

Vereinfachte Darstellung eines Endlagersystems im tiefen Untergrund, das von einem Gletscher überlagert wird. Der Gletscher darf den Endlagerbreich nicht negativ beeinflussen.

Vereinfachte Darstellung eines Endlagersystems im tiefen Untergrund mit ungestörter Geologie.

Alle auf diese Weise für das Endlagersystem gesammelten Informationen, Beurteilungen und Bewertungen fließen anschließend in die umfassende Bewertung des Endlagersystems ein.

Das Zwiebelprinzip

Einfluss der technischen und geotechnischen Barrieren auf das Endlagersystem

Die für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Frage kommenden Wirtsgesteinstypen Steinsalz, Tongestein und Kristallines Wirtsgestein besitzen unterschiedliche Eigenschaften. Je nach Wirtsgestein und Ausprägung der Geologie sind mehr oder weniger technische und geotechnische Barrieren notwendig.

Die genaue Ausgestaltung der technischen und geotechnischen Barrieren muss sich an den individuellen geologischen Gegebenheiten des jeweiligen Endlagerstandortes orientieren. In dem frühen Verfahrensschritt, in dem wir uns aktuell befinden, sind daher noch keine detaillierten Aussagen zu konkreten technischen oder geotechnischen Barrieren möglich.

Aus diesem Grund sieht die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung (externer Link) vor, dass zunächst nur Annahmen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen werden. Dies bedeutet, dass die BGE in diesem Schritt der Analyse des jeweiligen Endlagersystems davon ausgehen kann, dass die technischen und geotechnischen Barrieren ihre Funktion grundsätzlich in dem jeweils vorgesehenen Zeitraum erfüllen – sofern dies nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik nicht ausgeschlossen erscheint. Gleichwohl müssen Funktion und Wechselwirkung dieser Barrieren schon jetzt beschrieben werden.

Vereinfachte Darstellung eines Endlagersystems im tiefen Untergrund mit farblich hervorgehobenem Bereich der geotechnischen Barrieren.

Vereinfachte Darstellung eines Endlagersystems im tiefen Untergrund mit farblich hervorgehobenem Bereich der technischen Barrieren.

(K)ein Blick in die Glaskugel

Das Endlagersystem im Untersuchungsraum

Bei der Bewertung der Sicherheit des Endlagersystems im jeweiligen Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum spielt die räumliche Charakterisierbarkeit eine wichtige Rolle. Denn davon hängt ab, ob ein Endlagerbergwerk sicher errichtet, betrieben und schließlich verschlossen werden kann.

- Um den Aspekt der räumlichen Charakterisierbarkeit bewerten zu können, werden die Daten für die Geosynthese und die aus ihr abgeleiteten Informationen verwendet. Die Bewertung erfolgt durch das weitgehend wortgleiche geowissenschaftliche Abwägungskriterium „zur Bewertung der räumlichen Charakterisierbarkeit“ (Anlage 3 StandAG, externer Link).

- Um die langfristige Stabilität der geologischen Verhältnisse bewerten zu können, werden je Untersuchungsraum die dafür relevanten Prozesse und deren potenzielle sicherheitsrelevante Einflüsse auf das Endlagersystem betrachtet. Die Bewertung dieser Einflüsse orientiert sich dabei am geowissenschaftlichen Abwägungskriterium „zur Bewertung der langfristigen Stabilität der günstigen Verhältnisse“ (Anlage 4 StandAG, externer Link).

- Die thermischen Verhältnisse im Endlagersystem werden für die verschiedenen Untersuchungsräume kombiniert mit dem zu erwartenden Flächenbedarf des Endlagers bewertet, da sich die Temperaturverhältnisse direkt auf den Flächenbedarf auswirken.

- Der Flächenbedarf, um das Endlagerbergwerk realisieren zu können, wird ebenfalls anhand numerischer Abschätzungen unter Berücksichtigung der Tiefe und der thermischen Verhältnisse untersucht.

Ob ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich ausgewiesen werden kann, hängt auch davon ab, ob die Fläche ausreicht und die Mächtigkeit (Dicke) eines Wirtsgesteins in der richtigen Tiefe vorhanden ist. Zudem muss bewertet werden, wie sich die zu erwartenden Entwicklungen auf die Sicherheit des ewG auswirken können.

Die Sicherheit eines Endlagers wird zudem anhand des möglichen Massen- und Stoffmengenaustrags bewertet, der sich ereignen kann, wenn einzelne Komponenten des Endlagers versagen. Wenn die Behälter im Verlauf von einer Million Jahre undicht werden sollten, könnten sich Radionuklide bewegen. Das Konzept des einschlusswirksamen Gebirgsbereiches verlangt in diesem Fall die Konzentration der Radionuklide im unmittelbaren Nahfeld der Einlagerung. Trotzdem muss auch für diesen unwahrscheinlichen Fall betrachtet werden, wie schnell und in welcher Menge Radionuklide die Erdoberfläche erreichen und damit auf Menschen oder die Umwelt treffen könnten.

Für diesen Fall definiert die Endlagersicherheitsanforderungsverordnung (externer Link) Höchstmengen, die in der Umwelt ankommen dürfen. Diese sind sehr klein und dürfen zulässige Grenzwerte nicht überschreiten. Die BGE wird den Massen- und Stoffmengenaustrag je Gesteinskonfiguration und Eigenschaft im jeweiligen Untersuchungsraum mit Transportsimulationen abschätzen.

Sicherheit geht vor

Für eine umfassende Analyse des Endlagersystems sind auch Aussagen zu einem sicheren Betrieb des künftigen Endlagers wichtig. In diesem frühen Stadium des Standortauswahlverfahrens stellt die Endlagersicherheitsuntersuchungsverordnung noch keine konkreten Anforderungen an den sicheren Betrieb. Es „ist die grundsätzliche Möglichkeit eines sicheren Betriebs darzustellen, jedoch keine vollständige betriebliche Sicherheitsanalyse durchzuführen“.

Der sichere Betrieb des künftigen Endlagers ist für die BGE in der praktischen Umsetzung eines Endlagers handlungsweisend. Die beste Geologie ist nicht ausreichend, wenn am jeweiligen Standort kein sichereres Endlagerbergwerk betrieben werden kann. Daher wird die BGE den sicheren Betrieb mit Hilfe von drei Aspekten analysieren.

Der sichere Betrieb des künftigen Endlagers wird anhand der dargestellten drei Aspekte analysiert.

- Grundsätzliche Anforderungen: Zunächst betrachtet die BGE in einer ortsunabhängigen Bearbeitung die grundsätzlichen Anforderungen an die Betriebssicherheit, die sich aus regulatorischen Randbedingungen, aus den Anforderungen an die Langzeitsicherheit und aus dem Sicherheitskonzept ergeben.

- Endlagerkonfigurationen: Hierbei geht es um die grundsätzliche planerische Konzeption des Endlagers. So kann das Endlager mit Einlagerungskammern horizontal in Strecken oder vertikal in Bohrlöchern angelegt sein – auch eine Kombination aus beidem ist denkbar. Die grundsätzlichen Überlegungen werden in der vorläufigen Endlagerauslegung erarbeitet. Die Endlagerkonfigurationen werden zusammengefasst, in Systemskizzen der Endlagerkonfigurationen dargestellt und Teilsysteme – wie erforderliche Verschlussbauwerke – in den Endlagerkonfigurationen identifiziert.

- Innere und äußere Einflüsse: Als Drittes werden auch die inneren und äußeren Einflüsse auf die Anlagenzustände des Endlagers betrachtet. Es wird untersucht, wie sich die verschiedenen Einwirkungen auf die technischen Anlagen und Einrichtungen des Endlagers auswirken können. Die BGE muss zeigen, wie negative Einwirkungen ausgeschlossen oder ihre Folgen begrenzt werden können. Die Einwirkungen können von innen etwa durch chemische Reaktionen der Zerfallsprodukte oder von außen (Beispiel: Hochwasserereignisse oder Auswirkungen einer Eiszeit) auf die Einrichtungen und Anlagen des Endlagers ausgelöst werden.

Die FEP-Kataloge

Eigenschaften, Ereignisse und Prozesse

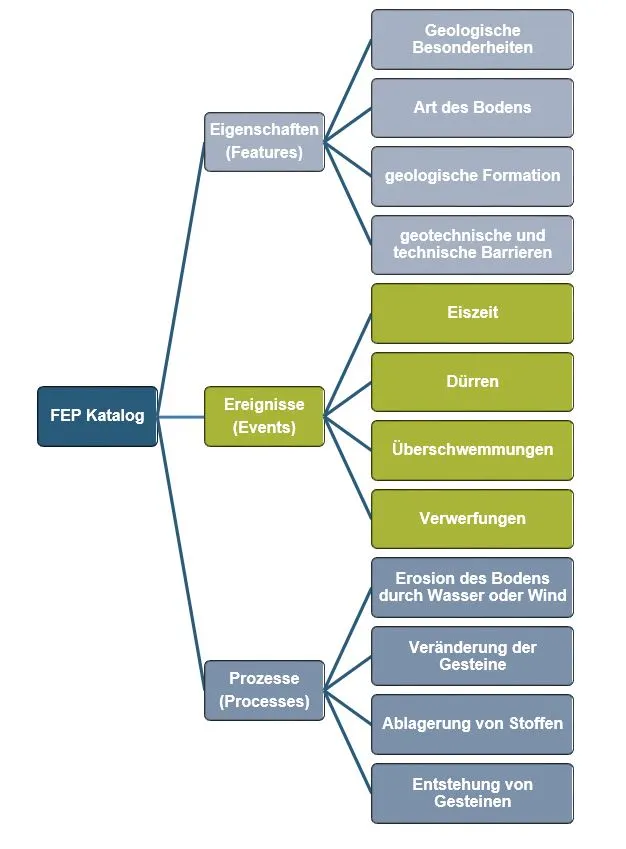

Um die Robustheit des Endlagersystems über einen langen Zeitraum hinweg bewerten zu können, verwendet die BGE sogenannte FEP-Kataloge. In diesen sind die möglichen Ereignisse aufgeführt, die sich auf das jeweilige Endlagersystem auswirken könnten. Ziel ist es, alle Eventualitäten abzudecken.

Der Begriff „FEP“ leitet sich aus den englischen Wörtern „Features“, „Events“ und „Processes“ ab. Er bezeichnet Listen und Kataloge, die die Abhängigkeiten sowie Auswirkungen von verschiedenen Ereignissen und Prozessen aufführen. Die Idee ist, verschiedene Szenarien von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen zu betrachten und ihre Auswirkungen auf den untersuchten Gegenstand festzuhalten. In FEP-Katalogen werden also alle auch mit einer noch so geringen Wahrscheinlichkeit eintretenden Ereignisse und Prozesse sowie ihre möglichen Auswirkungen und Wechselwirkungen auf die Eigenschaften der Geologie und des Endlagersystems erfasst und dargestellt.

Der Begriff Eigenschaften (eigentlich Zustände) bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die geologischen Besonderheiten des Standorts, die Art der geologischen Formation (Salzgestein, Tongestein, Kristallin), aber auch auf die geotechnischen und technischen Barrieren des Endlagersystems.

Als Ereignisse werden Entwicklungen bezeichnet, die in der Zukunft auftreten können oder werden. Zu erwarten ist etwa, dass es zu einer Vereisung an der Erdoberfläche aufgrund einer Eiszeit kommen wird. Das Endlagersystem darf durch das Gewicht eines Gletschers nicht negativ beeinflusst werden, das heißt dass die Barrieren des Endlagersystems ihre Schutzfunktion trotz eiszeitlicher Überdeckung behalten müssen. Anderseits darf sich auch eine darauffolgende Warmzeit nicht negativ auf das Endlager auswirken. Das Schmelzwasser darf die Erdoberfläche nicht soweit abtragen, dass der künftige Endlagerbereich erreicht wird. Indem alle betrachteten Szenarien mit der Langzeitprognose verglichen werden, kann zudem eingeschätzt werden, wie einzelne Entwicklungen voneinander abweichen und welche Konfigurationen des Endlagersystems den Einschluss der eingelagerten Abfälle am besten gewährleisten.

Unter Prozesse werden in FEP-Katalogen all jene Einflüsse verstanden, die sich andauernd auf einen Standort auswirken können – unabhängig davon, ob es hier ein Endlager gibt oder nicht. Gängige Prozesse sind hier die Abtragung des Bodens durch Wasser oder Wind, die Veränderung der Gesteine (Gesteinsmetamorphose) aufgrund von hohem Druck oder Hitze, die Ablagerung von Stoffen, die an anderer Stelle abgetragen wurden (Sedimentation) oder die Entstehung von Gesteinen, indem sich Sedimente verfestigen (Diagenese).

Die BGE beabsichtigt, fünf FEP-Kataloge zu entwickeln:

- einen für Tongestein

- zwei für Steinsalz

- zwei für Kristallines Wirtsgestein

Auf diese Weise wird nicht nur jedes Wirtsgestein berücksichtigt, sondern auch die steile, beziehungsweise flache Lagerung des Steinsalzes und die verschiedenen Sicherheitskonzepte für Kristallingestein. So entsteht ein Sicherheitskonzept mit der Ausweisung eines einschlusswirksamen Gebirgsbereiches und ein Sicherheitskonzept, in dem primär technische und geotechnische Barrieren den sicheren Einschluss gewährleisten. Diese fünf noch allgemeinen, also generischen FEP-Kataloge, werden im weiteren Verfahren die Grundlage für detailliertere FEP-Kataloge bilden.

Dabei greift die BGE zunächst auf vorhandene nationale und internationale FEP-Kataloge zurück. So zum Beispiel auf die FEP-Kataloge für die vorläufige Sicherheitsanalyse zum Standort Gorleben (externer Link), für das Endlagerstandortmodell NORD oder die FEP-Datenbank der Nuclear Energy Agency NEA (externer Link). Denn die Bewertung der Sicherheit auf der Basis von FEP-Katalogen ist der internationale Standard und entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik.

Diese Kataloge werden entsprechend der verfahrensspezifischen Anforderungen und Vorgaben des Standortauswahlgesetzes sowie nachfolgender Verordnungen angepasst. Sie bilden die Basis für die FEP-Kataloge der BGE im Standortauswahlverfahren und werden um die Informationen aus der Geosynthese und Langzeitprognose für jeden Untersuchungsraum oder Teiluntersuchungsraum ergänzt.

Zunächst stellt die BGE also alle in und auf der Erde auftretenden natürlichen Prozesse zusammen, die im Bereich der ausgewiesenen Teilgebiete auftreten. Auf diese Weise entsteht eine geowissenschaftliche Langzeitprognose, die alle Untersuchungsräume abdeckt. Im Anschluss erfolgt dann eine systematische Auswertung der geowissenschaftlichen Langzeitprognose pro Wirtsgestein und der sich in den Endlagersystemen ergebenden Abhängigkeiten der FEP-Liste.

Die auf diese Weise gewonnen Informationen fließen in die Beurteilungen und Bewertungen der weiteren Charakteristika und Ausprägungen des Endlagersystems ein.