Geosynthese

Sie bildet den ersten Baustein der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen und ist Grundlage für alle weiteren Schritte.

Auf dieser Seite

- Sichten, sammeln, aufbereiten

- Wenn nötig, wird aussortiert

- Neue Erkenntnisse

- Wenn das Puzzle fertig ist

Bei der Geosynthese werden alle sicherheitsrelevanten geowissenschaftlichen und geologischen Daten zusammengestellt, ausgewertet und interpretiert – für jedes einzelne Teilgebiet. Im Rahmen der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen (rvSU) sprechen wir hier von sogenannten Untersuchungsräumen. Manchmal braucht es auch kleinere Teiluntersuchungsräume, um gute Ergebnisse zu erzielen. In dem Fall wird eine Geosynthese für jeden Teiluntersuchungsraum erstellt.

Man kann sich die Geosynthese vorstellen wie ein Puzzle. Die verschiedenen Puzzleteile, die am Ende ein Bild ergeben, sind zum Beispiel:

- Lage und Mächtigkeit der Gesteinskörper im Untergrund

- Charakterisierung der Wirtsgesteine

- geowissenschaftliche Prozesse wie Vulkanismus, Abtragungen (Erosion) oder das unterirdische Auflösen wasserlöslicher Gesteine (Subrosion)

- Lagerungsverhältnisse der Gesteine zueinander und Veränderung im Verlauf der Erdgeschichte (Strukturgeologie)

- Unterirdisches Wasser und seine Wechselwirkungen mit den Gesteinen (Hydrogeologie)

- gesteinsmechanische Eigenschaften

Das Wort Synthese kommt aus dem Altgriechischen (sýnthesis) und bedeutet Zusammensetzung oder auch Verknüpfung. Zwei oder mehr Elemente fügen sich demnach zu einer neuen Einheit zusammen. Bei der Geosynthese sind diese Elemente Geodaten.

Sichten, sammeln, aufbereiten

Wie bei einem Puzzle steht auch am Anfang der Geosynthese das Sammeln und Sichten. Statt aber die Puzzleteile auf dem Wohnzimmertisch auszubreiten und zu sortieren, werden Geodaten am Computer ausgewertet.

Beispiel für ein geologisches 3D-Modell

Mit dem Aufruf erklären Sie sich damit einverstanden, dass Daten wie Cookies und Protokolldateien von YouTube gespeichert werden.

Informationen zu den einzelnen Puzzleteilen liefern dabei geowissenschaftliche Daten. Die BGE hat diese Daten von den Staatlichen Geologischen Diensten (SGD) abgefragt und erhält sie Schritt für Schritt. Dies sind beispielsweise Bohrungsinformationen, geologische Karten, Schallwellen-Messungen im Untergrund und vorhandene 3D-Modelle. Aber auch Fachliteratur und Ergebnisse von Forschungsprojekten spielen bei der Geosynthese eine Rolle.

Die große Herausforderung ist, im Rahmen der Geosynthese aus Informationen, die nicht zum Zwecke der Endlagersuche erhoben wurde, diejenigen Informationen zu destillieren und abzuleiten, die für die Suche nach einem Endlagerstandort für hochradioaktive Abfälle relevant sind.

Beispiel Sorption

Das Wirtsgestein Ton ist in der Lage, Radionuklide an sich zu binden – eine für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle günstige Eigenschaft. In einem Ton-Teilgebiet gibt es Bohrungen. Diese liefern aber keine Informationen zur Sorptionsfähigkeit. Sie wurden nicht ermittelt. Grund: Sie waren für das Unternehmen, das die Bohrung zum Zwecke der Rohstoffgewinnung veranlasst hat, nicht relevant. Die erhobenen Daten geben aber Aufschluss über den Gehalt von Ton und Calcit, einem gesteinsbildenden Mineral. Aus der Fachliteratur geht hervor: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ton- und dem Calcitgehalt sowie der Sorption. Ein hoher Ton- und Calcitgehalt ist demnach ein Indikator für eine hohe Sorption, also eine hohe Bindefähigkeit für radioaktive Teilchen, die Radionuklide. Dieses Ergebnis fließt in die sicherheitsgerichtete Bewertung der rvSU ein. Sie ist ein guter Hinweis darauf, dass dieses Gebiet zunächst weiter betrachtet werden sollte.

Wenn nötig, wird aussortiert

Wer das erste Mal ein Puzzle legt, fängt mit einem aus wenigen und vielleicht auch größeren Teilen an. Im Verlauf der Arbeiten werden die Puzzle immer komplexer und haben dann auch mal sehr viele, womöglich kleinere Teile. So ist es auch bei der Geosynthese – je nach Erkenntnisstand für ein Gebiet. Und manchmal muss ein Puzzle gar nicht vollständig zusammengesetzt werden, damit das Bild, das es ergibt, zu erkennen ist. Es geht in der Phase I der Endlagersuche nicht darum, alle Fragen bis ins Detail zu klären, sondern darum, eine realistische Einschätzung über die mögliche Eignung eines Gebietes zu gewinnen. Dazu gehört auch, Gebiete, die bei einer genaueren Betrachtung viele Mängel aufweisen, zurückzustellen.

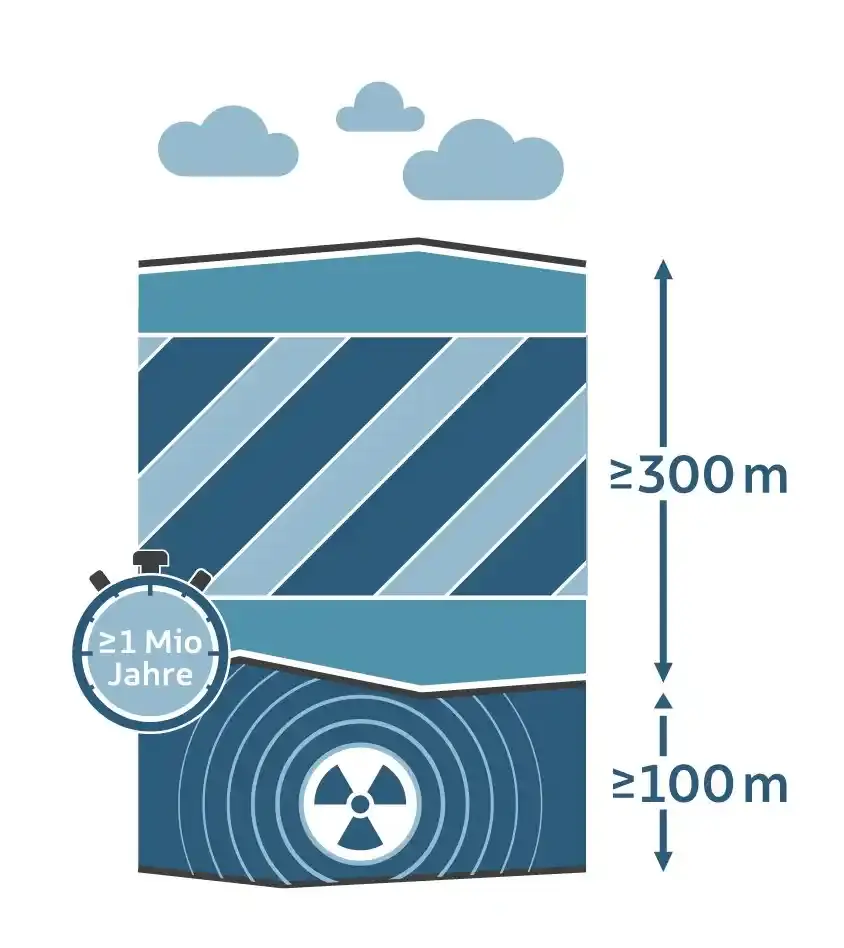

Darstellung der Mindestanforderungen

Im Rahmen der Geosynthese findet eine detailliertere Betrachtung bereits vorliegender Daten statt. Zudem werden Daten herangezogen, die seit der Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete bei der BGE eingehen. Dadurch werden Erkenntnisse überprüft und gegebenenfalls neue Schlüsse gezogen. Zeigt sich beispielsweise bei der erneuten Sichtung und detaillierteren Auswertung der Daten im Rahmen der Geosynthese, dass in einem Teiluntersuchungsraum ein Ausschlusskriterium greift oder die Mindestanforderungen nicht erfüllt sind, dann wird die Sichtung beendet. Das Gebiet wird entsprechend negativ bewertet und nicht weiter betrachtet.

Denn ein Gebiet kommt nur dann als Endlagerstandort in Frage, wenn keines der Ausschlusskriterien greift. Und es bleibt nur dann im Verfahren, wenn alle fünf Mindestanforderungen erfüllt sind. Diese Prämisse galt im ersten Schritt der Phase I, und sie gilt weiterhin.

Mindestanforderungen bei der Endlagersuche sind eine sehr geringe Gebirgsdurchlässigkeit, eine ausreichende Mächtigkeit des Einlagerungsbereichs, der einschlusswirksame Gebirgsbereich muss mindestens 300 Meter unter der Geländeoberkante liegen, die Fläche muss groß genug für ein mögliches Endlager sein, und es soll kein Zweifel daran bestehen, dass die Barrierewirkung über einen Zeitraum von mindestens einer Million Jahre erhalten bleibt. Unter die Ausschlusskriterien fallen Vulkanismus, Bergbau und Bohrungen, ein junges Grundwasseralter, das Vorhandensein einer Erdbebenzone größer 1, Hebungen um mehr als einen Millimeter im Jahr und aktive Störungszonen.

Aber auch wenn in einem Gebiet kein Ausschlusskriterium greift und alle Mindestanforderungen erfüllt sind, kann es zu einem Abbruch der Sichtung und einem direkten Übergang zur Bewertung kommen – zum Beispiel dann, wenn andere sicherheitsrelevante Gegebenheiten das Gebiet schnell als ungünstig ausweisen, etwa wenn es von Störungen durchzogen ist, oder die Summe kleinerer Störungen sich in der Gesamtschau als ungünstig erweist.

Neue Erkenntnisse

Auch eine Anpassung der Methodik ist möglich. So werden bei der Geosynthese etwa Forschungsergebnisse eingearbeitet, die zum Zeitpunkt des Zwischenberichts Teilgebiete noch nicht vorlagen.

Beispiel Vulkanismus

Eine Studie im Auftrag der BGE zur Bewertung möglicher vulkanischer Aktivitäten (PDF, 50 MB) hat etwa ergeben, dass neben den bereits in Schritt 1 der Phase I identifizierten Vulkanen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einer vulkanischen Aktivität innerhalb der nächsten eine Million Jahre, einzelne weitere Vulkane berücksichtigt werden sollten. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Der Sicherheitsabstand von 10 Kilometer sollte auf 25 Kilometer erhöht werden.

Wenn das Puzzle fertig ist

Gebiete, die eine Mindestanforderung nicht erfüllen oder ein Ausschlusskriterium erfüllen, werden während der Ermittlung der Standortregionen als ungeeignet für einen Endlagerstandort identifiziert, gesammelt dokumentiert und damit transparent kenntlich gemacht. Gleiches gilt für Gebiete, die sich im Rahmen der Geosynthese aus anderen Gründen schnell als ungeeignet herausstellen.

Für alle anderen Gebiete setzt sich aus den einzelnen Puzzleteilen im Rahmen der Geosynthese ein detailliertes Bild der geologischen Gegebenheiten zusammen, das Grundlage für alle nachfolgenden Schritte der rvSU und damit Basis der Sicherheitsbewertung ist. Es besteht aus einem Bericht, der geologischen Beschreibung, aus Parameterzusammenstellungen, aus Profilen und Modellen. Diese Elemente bilden die Puzzleteile für die nächste Stufe der repräsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchungen, sind also Teilchen für das nächstgrößere Puzzle, das mit der umfassenden Bewertung des Endlagersystems zusammengetragen wird.