Wesentliche Ergebnisse der Phase 2 der ÜsiKo

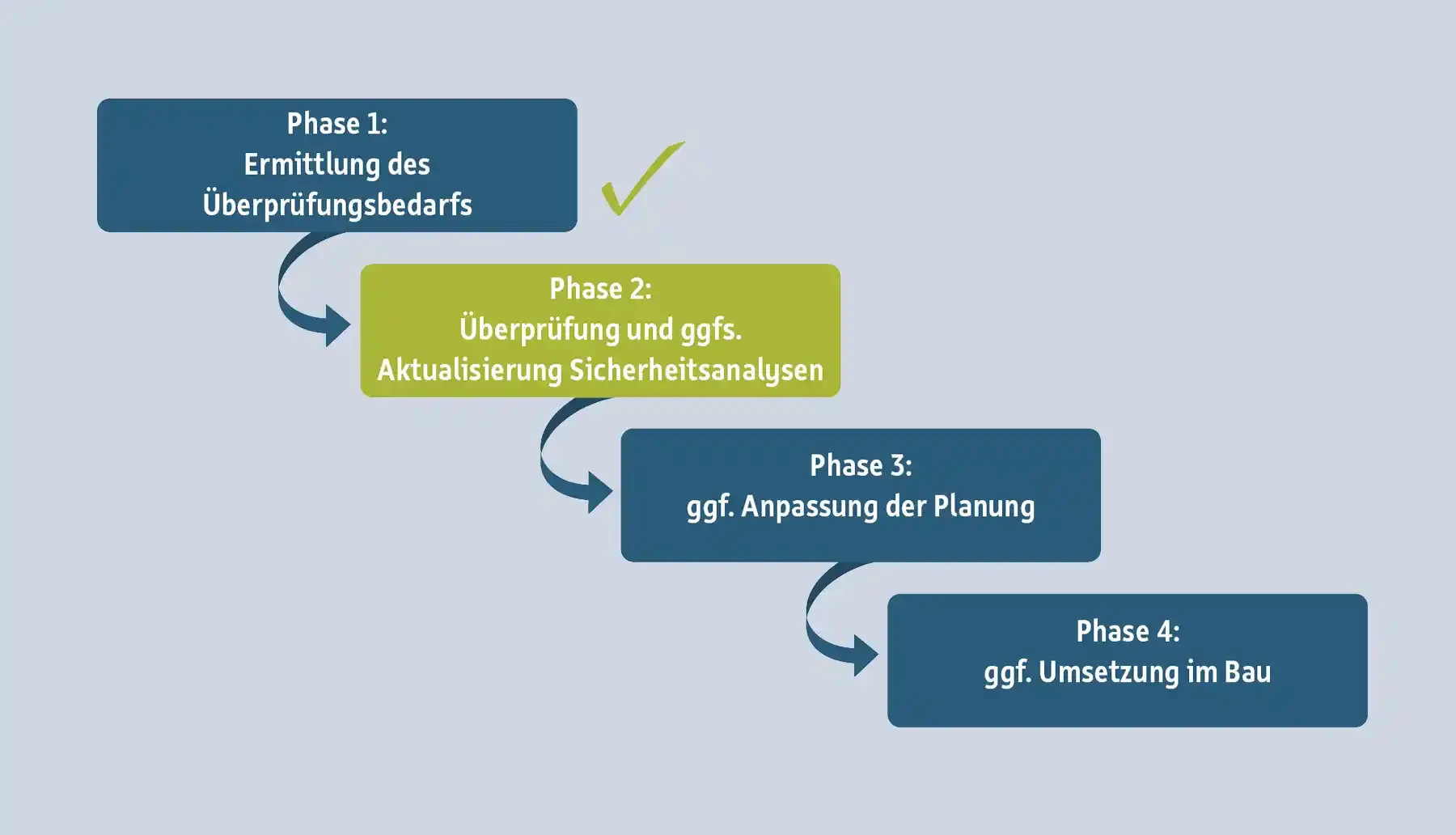

Die Auftragnehmenden haben auf Basis der Abschlussberichte aus der Phase 1 der ÜsiKo neun Arbeitspakete bearbeitet. Sie haben dabei Sicherheitsanalysen überprüft und teilweise in neuen Modellen berechnet. Ziel war die Aktualisierung beziehungsweise vertiefte Untersuchung von Teilen der Sicherheitsanalysen des Endlagers Konrad.

Die BGE veröffentlicht die Ergebnisse der Phase 2 der Überprüfung der sicherheitstechnischen Anforderungen für das Endlager Konrad (ÜsiKo) nach umfangreicher Bearbeitung und Fachdiskussion. Die Abschlussberichte liegen auf der Homepage zum Abruf bereit.

Überprüfung bestanden

Die wesentliche Erkenntnis aus den Ergebnissen lautet: Sicherheitsüberprüfung bestanden! Das bedeutet, dass die Fachleute festgestellt haben, dass die Sicherheitsauslegung und die zugrundeliegenden Berechnungen die Sicherheit von Mensch und Umwelt gewährleisten. Die BGE berücksichtigt die bei der Sicherheitsüberprüfung gegebenen Empfehlungen für das Endlager Konrad.

Intensive Überprüfungen

Die Fachleute haben sich in den zurückliegenden vier Jahren intensiv mit den in der Phase 1 ermittelten sicherheitsrelevanten Deltas befasst. So werden die Unterschiede zwischen dem Stand von Wissenschaft und Technik (W&T) des Jahres 2002 und dem Stand von W&T zum Zeitpunkt der Bearbeitung des Deltas bezeichnet. Diese Deltas sind aufgrund eines veränderten Stands von Wissenschaft und Technik ermittelt worden, der möglicherweise Auswirkungen auf die Sicherheit des Endlagers haben könnte. Insgesamt waren in Phase 1 der ÜsiKo 36 Deltas ermittelt worden. Zusätzlich wurden der BGE zehn Hinweise übermittelt, die ebenfalls genauer betrachtet werden sollten. Die Fachleute der BGE haben die 36 Deltas in neun Arbeitspakete zusammengefasst und die Überprüfung öffentlich ausgeschrieben.

Die BGE hat darüber hinaus vier anerkannte Wissenschaftler damit beauftragt, die Sicherheitsüberprüfung unabhängig wissenschaftlich zu begleiten. Sie hatten die Aufgabe, die Vorgehensweise der Auftragnehmenden zu begleiten, damit die ermittelten Ergebnisse den Anforderungen an die wissenschaftliche Qualität entsprechen.

Hinweise berücksichtigt

Die Auftragnehmenden haben ihre Ergebnisse zu allen Arbeitspaketen in einer zweitägigen fachöffentlichen Ergebnispräsentation in Anwesenheit einer Vielzahl von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen im Oktober 2024 in Braunschweig vorgestellt und diskutiert. Relevante Hinweise aus der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurden in den Abschlussberichten aufgenommen und berücksichtigt. Wir stellen die Arbeitspakete zum besseren Verständnis der Ergebnisberichte kurz vor (siehe unten). Die Abschlussberichte stehen über die folgende Liste oder in der Rubrik Unterlagen im PDF-Format zur Verfügung.

So geht es weiter

Die ÜsiKo zeigt, dass die Sicherheitsanalysen des Endlagers Konrad robust sind. Im Ergebnis haben 26 von 36 Deltas keinerlei sicherheitsrelevante Bedeutung für das Endlager Konrad. Die Auftragnehmenden haben unter anderem gezeigt, dass ein Transport von radioaktiven Stoffen durch so genannte Kolloide nicht möglich ist. Die großen Partikel, die theoretisch die radioaktiven Stoffe transportieren können, werden im umliegenden Gestein gefiltert oder ausgefällt. Und auch für die Betriebsphase gab es positive Ergebnisse: Zum Beispiel konnte durch umfangreiche Simulationsrechnungen gezeigt werden, dass ein Brand unter Tage im Einlagerungsbereich keine relevante Auswirkung auf die Stabilität des Grubenbaus hat. Die Sicherheitsarchitektur des Endlagers Konrad ist so robust, dass sich bislang keine Anpassungsbedarfe aus der ÜsiKo ergeben haben.

Weitere Untersuchung

Wenige Aspekte sind noch zur weiteren Untersuchung verblieben: So gibt es beispielsweise einen wissenschaftlichen Dissens in Bezug auf einige Modellannahmen im Bereich der Kritikalitätsberechnungen, der im Rahmen der bisherigen Arbeiten nicht aufgelöst werden konnte. Auch hat die MTO-Analyse (Mensch-Technik-Organisation) Maßnahmen empfohlen, die noch weiter auf ihre Umsetzbarkeit zu prüfen sind. Diese Aspekte werden die BGE-Fachleute weiter bearbeiten und über die Ergebnisse informieren. Im Einzelnen finden Sie diese Punkte jeweils unter „Einordnung der BGE“.

Wesentliche Ergebnisse

Radionuklidausbreitung

Sicherheitsüberprüfung Radionuklidausbreitung (Deltas 24 – 32)

- Die Auftragnehmerin prüfte Details der Langzeitsicherheitsanalyse des Endlagers Konrad und rechnete dabei neu

- Die Langzeitsicherheit ist nach wie vor gewährleistet

Kurzbeschreibung des Deltas

Zur Langzeitsicherheitsanalyse gehören folgende Prozesse:

- Modellannahme: Auflösung der radioaktiven Stoffe (Radionuklide) im potenziell zutretenden Wasser im Grubengebäude

- Transport der radioaktiven Stoffe aus dem Grubengebäude in die umgebenden Gesteinsschichten

- Berechnung einer potenziellen Strahlenexposition für den Menschen

Im Planfeststellungsverfahren wurden diese Prozesse unter dem Gesichtspunkt betrachtet, wie der denkbar schlechteste Verlauf aussehen könnte. So wird in der Modellbetrachtung der Resthohlraum im Grubengebäude des Endlagers (Porenraum im Versatz) nach Verschluss des Endlagers innerhalb von rund 115 Jahren durch Tiefenwasser aufgefüllt. Dann lösen sich gemäß Modellannahme die radioaktiven Stoffe aus den Abfällen innerhalb weniger tausend Jahre darin auf und können in der Lösung transportiert werden.

Zur Zeit der Bearbeitung im Planfeststellungsverfahren gab es noch deutlich weniger Möglichkeiten zur rechnergestützten Modellierung. Es wurden daher sehr konservative Annahmen getroffen, um in jedem Fall eine abdeckende Modellierung zu gewährleisten und um keine nachteiligen Entwicklungen zu übersehen. Ein Beispiel für diese konservativen Annahmen ist die chemische Zusammensetzung des Wassers. Hier wurde mit Süßwasser gerechnet, obwohl in so großen Tiefen von Salzwasser auszugehen ist, das schwerer und wesentlich weniger mobil ist.

In der Phase 1 der ÜsiKo wurde festgestellt, dass einzelne Teilaspekte vertieft betrachtet werden sollten.

Bei dem Thema Radionuklidausbreitung wurden insgesamt neun Deltas bearbeitet, die sich ausschließlich mit der Berechnung des Transports der radioaktiven Stoffe durch die Gesteinsschichten beschäftigen. Es sind drei Aspekte zu unterscheiden:

- Ausbreitung von radioaktiven Gasen (Deltas 24 – 27)

- Einfluss von Kolloiden auf den Transport von radioaktiven Stoffen (Deltas 28 – 29)

- Radionuklidtransport über den Unterkreidepfad (Deltas 30 – 32)

Bearbeitung der Deltas

Die Auftragnehmerin der Überprüfung der Deltas war die Gesellschaft für Reaktorsicherheit gGmbH (GRS).

Deltas 24 – 27: Ausbreitung von radioaktiven Gasen

Gase entstehen nach Verschluss des Endlagers durch verschiedene Prozesse, beispielsweise die Umsetzung von organischem Material durch Bakterien (wie Fermentation) oder Umsetzung von Metallen (wie Korrosion). Die Auftragnehmerin GRS hat die Prozesse beschrieben, die zu einer Bildung und Freisetzung von gasförmigen Radionukliden aus dem Grubengebäude in das umgebende Gestein führen. Die Gasmenge und die Gasproduktionsrate wurden berechnet, um die Prozesse rechnerisch nachzuvollziehen und um die Freisetzung der gasförmigen radioaktiven Stoffe aus dem Grubengebäude in das umgebende Gestein zu quantifizieren. Die Berechnung des Gastransports in dem umgebenden Gestein erfolgte auf der Grundlage eines 2D- und 3D-Modells.

Ergebnisse:

Die Berechnungen haben gezeigt, dass die theoretisch entstehende Gasmenge nicht in den Poren des Grubengebäudes gespeichert werden kann. Daher entweichen die gasförmigen radioaktiven Stoffe aus dem Grubengebäude und werden durch das umgebende Gestein transportiert, bis sie die undurchdringbare Tonschicht der Unterkreideformation erreichen. Dort wird der vertikale Aufstieg der Gase aufgehalten und sie breiten sich weiter horizontal aus. Das erfolgt entlang der Unterkante der Tonschicht in einem Radius von etwa fünf Kilometern. Es kann ausgeschlossen werden, dass gasförmige radioaktive Stoffe die Biosphäre erreichen. Ebenso ist ausgeschlossen, dass sich aufgrund des Gasdrucks Austrittswege (Gas fracs) bilden können.

Deltas 28 – 29: Einfluss von Kolloiden auf den Transport von radioaktiven Stoffen

Die Abfallgebinde zersetzen sich über die Zeit und der mit dem Versatz eingebrachte Zement ebenfalls. Es können dabei größere Partikel entstehen. An diesen so genannten Kolloiden können radioaktive Stoffe anhaften und mit dem Grundwasser weitertransportiert werden. Im Falle der Zersetzung des Zements entstehen so genannte Zementkolloide. Neben dieser Art von Kolloiden können einige Actinoide (Actinoide sind eine Gruppe aus 14 ähnlichen Elementen beginnend mit Actinium) unter speziellen geochemischen Bedingungen selbst als Kolloide dienen. Das sind so genannte Eigenkolloide. Die Möglichkeit, dass Kolloide den Transport von radioaktiven Stoffen mit dem Grundwasser beeinflussen, war nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik (W&T) auch im Rahmen der Langzeitsicherheitsanalyse als Gegenstand der Phase 2 der ÜsiKo zu untersuchen.

Die Auftragnehmerin hat Prozesse und Bedingungen beschrieben, unter denen Kolloide entstehen und wie diese den Transport von radioaktiven Stoffen mit dem Grundwasser beeinflussen können. Die Beschreibungen wurden ergänzt durch Rechnungen, bei denen beispielhaft für den Oxfordpfad – also dem Transportpfad entlang der als Oxford bezeichneten geologischen Schicht – der Einfluss von Zementkolloiden auf den Radionuklidtransport untersucht wurde.

Ergebnisse:

Kolloide beeinflussen den Transport radioaktiver Stoffe nicht. Das bedeutet, dass die radioaktiven Stoffe nicht schneller in die Biosphäre gelangen. Dies liegt daran, dass die Kolloide vorher im umliegenden Gestein gefiltert oder ausgefällt werden.

Deltas 30 – 32: Radionuklidtransport über den Unterkreidepfad

In der Langzeitsicherheitsanalyse aus dem Planfeststellungsverfahren wurden hohe Durchlässigkeiten für die Gesteinsschicht der Unterkreide angenommen. Nur aus dieser Betrachtung heraus ergibt sich der Pfad als ein möglicher Ausbreitungsweg für radioaktive Stoffe. Dieser verläuft aus dem Grubengebäude durch die Schichten der Unterkreide bis zur Geländeoberkante. Nach heutigem Stand von W&T sind im Wesentlichen zwei Parameter anzupassen, die Einfluss auf den Transport radioaktiver Stoffe entlang dieses Unterkreidepfades haben. Es handelt sich um den Diffusionskoeffizienten und den Sorptionswert von Jod-129 (I-129). In Phase 1 der ÜsiKo wurde festgestellt, dass für den Diffusionskoeffizienten kein realistischer Wert angenommen worden ist. Für den Sorptionswert von I-129 wurde in den Plänerkalken in der Oberkreide zu hohe Werte angenommen. Daher wurde untersucht, ob ein realistischer Diffusionskoeffizient einen Einfluss auf den Radionuklidtransport hat. Außerdem wurde überprüft, ob es für I-129 einen anderen von der Laufzeit kürzeren Pfad durch die Unterkreide gibt, wenn sich der hohe Sorptionswert für I-129 in den Plänerkalken bestätigen sollte. Dazu wurde der Stand von W&T bezüglich des Sorptionswertes von I-129 betrachtet. Mithilfe von Modellrechnungen wurde der Einfluss dieser beiden Parameter auf den Transport radioaktiver Stoffe untersucht.

Ergebnisse:

Die Annahme eines realistischeren Diffusionskoeffizienten hat keinen Einfluss auf den Transport radioaktiver Stoffe entlang des Unterkreidepfades. Es stellt sich heraus, dass der Sorptionswert für I-129 in den Plänerkalken zu hoch ist und ein verringerter Sorptionswert anzunehmen ist. Ein verringerter Sorptionswert von I-129 hat einen Einfluss auf seinen Transport. Das I-129 erreicht nach den neuen Modellrechnungen der GRS in ähnlichen Zeiträumen wie beim Oxfordpfad – in rund 300.000 Jahren – die Biosphäre. Die zusätzliche effektive Jahresdosis liegt bei beiden Pfaden in derselben Größenordnung und unterhalb der zulässigen Strahlenexposition von 0,3 Millisievert pro Jahr.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB folgen den Ausführungen zu den zu erwartenden Entwicklungen bezüglich der Gasbildung und der Argumentation auf Basis der getroffenen Annahmen des Zwei-Phasen-Transportmodells. Die Deltas 24 bis 27 sind vollständig bearbeitet worden. Die UWB schließt sich ebenso den Ausführungen der GRS zum Thema kolloidgebundener Transport radioaktiver Stoffe an. Bezüglich der Eigenkolloide merken sie an, dass die Annahme der Anwesenheit von Eigenkolloiden beim gelösten Transport von radioaktiven Stoffen konservativ sei. Bislang fehlen systematische Studien zur Stabilität dieser Art von Kolloiden. Dennoch konnte die GRS zeigen, dass die Anwesenheit von Eigenkolloiden keinen Einfluss auf den Transport von radioaktiven Stoffen hat. Die Deltas 28 und 29 seien somit vollständig bearbeitet. Den Ausführungen zum Diffusionskoeffizienten und dem Sorptionswert schließt sich die UWB an. Die Deltas 30 bis 32 sind vollständig bearbeitet worden.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Eine wesentliche Anmerkung zu dem Aspekt Gasphase bezog sich auf den Druck durch das Gestein, der dem Gasdruck gegenübersteht. Nicht nur der lithostatische Druck (also der Druck, den die vertikale Gesteinssäule bewirkt) sei dem Gasdruck gegenüberzustellen, sondern auch die kleinste horizontale Spannung des Gesteins. Dies wurde in dem Bericht aufgenommen und abschließend bewertet. Zu den Aspekten Kolloide und Transport von radioaktiven Stoffen entlang des Unterkreidepfades gab es keine weiteren Anmerkungen.

Einordnung der BGE

Die Langzeitsicherheitsanalyse für das Endlager Konrad wurde vom damaligen Antragsteller, der Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), erstellt. Sie wurde im Genehmigungsprozess von der Planfeststellungsbehörde unter Einbeziehung ihres Sachverständigen geprüft. Die Vorgehensweise entsprach dem Stand von W&T. Dies ist auch heute noch der Fall. Abweichend von den Annahmen für die Ausbreitung radioaktiver Stoffe seitens des Antragstellers, hatte der Sachverständige der Planfeststellungsbehörde andere Annahmen getroffen, um in einem eigenen Modell bei gleicher Vorgehensweise die Langzeitsicherheit zu zeigen. Das Ergebnis zum Transport radioaktiver Stoffe des Sachverständigen der Planfeststellungsbehörde war dem Ergebnis des Antragstellers sehr ähnlich. Die Planfeststellungsbehörde hatte sich den Prüfungen und Berechnungen ihres Sachverständigen angeschlossen und sie zur Grundlage des Langzeitsicherheitsnachweises im Planfeststellungsbeschluss gemacht. Den Berechnungen zum Nachweis der Sicherheit des Endlagers Konrad in der Nachbetriebsphase im Planfeststellungsbeschluss liegen also andere Annahmen zu Grunde als die des Antragstellers. Ein Beispiel für diese Annahmen ist der Sorptionswert in den Plänerkalken in der Oberkreide.

Die GRS hat in der Phase 2 der ÜsiKo unter Heranziehung von internationalen Datenbanken festgestellt, dass nach aktuellem Stand von W&T keine Sorption von Jod in den Plänerkalken anzunehmen ist. Bereits zur Zeit des Planfeststellungsverfahrens haben die Sachverständigen der Planfeststellungsbehörde in ihren Rechnungen zur Ausbreitung radioaktiver Stoffe keine Sorption für Jod in den Plänerkalken angenommen. Die Annahmen der Sachverständigen der Planfeststellungsbehörde sind somit nach aktuellem Stand von W&T weiterhin gültig. Es besteht somit kein Delta zu den Annahmen aus dem Planfeststellungsbeschluss zur Langzeitsicherheit des Endlagers Konrad.

Abschlussbericht zur Phase 2: Radionuklidausbreitung (PDF, 7 MB)

Dosiskonversionsfaktoren

Sicherheitsüberprüfung der Dosiskonversionsfaktoren (Delta 33)

- Die Auftragnehmerin hatte die Dosiskonversionsfaktoren zur Bestimmung der Strahlenexposition in der Nachbetriebsphase neu berechnet

- Die potenzielle Strahlenexposition liegt im zulässigen Bereich, wie es abschließend der Bericht Radionuklidausbreitung (Deltas 24-32) zeigt

Kurzbeschreibung des Deltas

In der Wissenschaft gibt es die Übereinkunft, dass Untersuchungen zur Berechnung der potenziellen Strahlenexposition im Rahmen der Langzeitsicherheitsanalyse von Endlagern mit stilisierten Modellannahmen erfolgen. Ausgangspunkt für die Rechenmodelle sind die verschiedenen Aufnahmepfade für radioaktive Stoffe, wie etwa der Verzehr von Trinkwasser und von Lebensmitteln. Die Berechnung wird jeweils mit komplexen Gleichungen modelliert, die im Planfeststellungsverfahren in so genannten Dosiskonversionsfaktoren zusammengefasst wurden. Für die damaligen Berechnungen war die seinerzeit gültige Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) beziehungsweise die zugehörige Allgemeine Verwaltungsvorschrift (AVV) zu Paragraf 45 StrlSchV (1989) ausschlaggebend.

In Phase 1 der ÜsiKo wurde festgestellt, dass seit dem Planfeststellungsbeschluss für das Endlager Konrad im Jahr 2002 sowohl die StrlSchV, als auch die AVV zur Berechnung der Strahlenexposition überarbeitet und dabei insbesondere die zu unterstellenden Verzehrgewohnheiten geändert wurden. Es wurde zur Bearbeitung in der ÜsiKo Phase 2 empfohlen, die Dosisberechnung an die aktuelle StrlSchV und die zugehörige aktuelle AVV zu Paragraf 47 der StrlSchV (2001) anzupassen. Das Review-Team der Phase 1 der ÜsiKo empfahl zusätzlich, die inzwischen gültige StrlSchV (2018) und deren einschlägige nachgeordnete Bestimmungen wie zum Beispiel die AVV Tätigkeiten zu Grunde zu legen.

Bearbeitung des Deltas

Die Auftragnehmerin der Überprüfung der Deltas war die Gesellschaft für Reaktorsicherheit gGmbH (GRS). Die Berechnungsgrundlage für die Dosisabschätzung bei der Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen wurde als Grundlage für die Neuberechnung der Dosiskonversionsfaktoren von der GRS herangezogen. Sie ist im Jahr 2022 veröffentlicht worden.

Im Ergebnis haben sich gegenüber den Berechnungen von 1991 die Dosiskonversionsfaktoren für die meisten betrachteten radioaktiven Stoffe verringert. Für einige wenige wurden höhere Werte berechnet. Es hängt jeweils von den Austragsbedingungen und der daraus im Modell resultierenden Menge des radioaktiven Stoffs ab, ob dies eine relevante Auswirkung auf die insgesamt berechnete potenzielle Strahlenexposition hat. Diese weitergehende Berechnung erfolgte im Auftrag Radionuklidausbreitung (Deltas 24 – 32). Das Delta 33 ist mit der Bearbeitung dieses Auftrags abgeschlossen.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB folgen der Vorgehensweise der GRS bei der Berechnung. Sie sei vollständig, nachvollziehbar und richtig. Es gab kleinere Hinweise zur Verbesserung des Dokumentes beispielsweise bei der Verwendung von eindeutigen Begriffen.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Während der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurden Verständnisfragen zu den Arbeiten der Auftragnehmerin gestellt und beantwortet. Darüber hinaus gab es keine zu berücksichtigenden Anmerkungen aus dem Fachpublikum.

Einordnung der BGE

Seitens der BGE ist anzumerken, dass sich die Berechnungsgrundlage für die Dosisabschätzung explizit auf die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen bezieht. Sie ist somit für das Endlager Konrad, in dem schwach- und mittelradioaktive Abfälle eingelagert werden, nicht unmittelbar anzuwenden. Nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik gibt es derzeit keine anderen Berechnungsvorschriften, daher ist das Vorgehen der GRS auch aus Sicht der BGE sinnvoll und angemessen.

Abschlussbericht zur Phase 2: Dosiskonversionsfaktoren (PDF, 7 MB)

Sicherstellung der Unterkritikalität

Sicherstellung der Unterkritikalität (Deltas 1 – 7)

- Die Auftragnehmerin erstellte neue Modellrechnungen zu denkbaren Kernspaltungsprozessen

- Kernspaltungsprozesse sind nur mit sehr konservativen Annahmen denkbar – es gibt verschiedene Handlungsempfehlungen von Auftragnehmerin und UWB

Kurzbeschreibung der Deltas

Im Auftrag Sicherstellung der Unterkritikalität wurden sieben Deltas zusammengefasst, von denen vier die Nachbetriebsphase betreffen (Deltas 1 – 4) und drei die Betriebsphase (Deltas 5 – 7). Die Betriebsphase betrachtet dabei die Prozesse und Ereignisse, die sich während der Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen im Endlager Konrad abspielen. Die Nachbetriebsphase bezieht sich auf die Zeit nach Verschluss des Endlagers Konrad.

Bearbeitung der Deltas

Die Auftragnehmerin zur Überprüfung der Deltas war die Gesellschaft für Reaktorsicherheit gGmbH (GRS). Für die Betrachtungen zur Nachbetriebsphase hat die GRS die Randbedingungen des Konrad-Modells für die Langzeitsicherheit aus dem Planfeststellungsverfahren übernommen. In der Modellbetrachtung wird der Resthohlraum im Grubengebäude (Porenraum im Versatz) nach Verschluss des Endlagers innerhalb von rund 115 Jahren durch Tiefenwasser aufgefüllt. Dann lösen sich gemäß Modellannahme die radioaktiven Stoffe aus den Abfällen innerhalb weniger tausend Jahre darin auf und können in der Lösung transportiert werden.

Zur Zeit der Bearbeitung im Planfeststellungsverfahren gab es noch deutlich weniger Möglichkeiten zur rechnergestützten Modellierung. Es wurden daher stark überkonservative Annahmen getroffen, um in jedem Fall eine abdeckende Modellierung zu gewährleisten und um keine möglicherweise nachteiligen Entwicklungen zu übersehen. Ein Beispiel für diese sehr konservative Annahme ist die chemische Zusammensetzung des Wassers. Hier wurde mit Süßwasser gerechnet, obwohl in so großen Tiefen von Salzwasser auszugehen ist, das schwerer und wesentlich weniger mobil ist.

Die Kritikalitätssicherheit betrachtet, ob durch die in den Abfällen enthaltenen Spaltstoffe, wie Uran, Plutonium etc., Konstellationen entstehen können, in denen eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion durch Spaltung von Atomkernen entstehen kann. Die verschiedenen Fragestellungen in diesem Zusammenhang wurden damals zwar zwischen Antragsteller, Genehmigungsbehörde und Sachverständigem behandelt, jedoch nicht mittels numerischer Modelle berechnet. Diese Berechnungen wurden jetzt durch die GRS in der ÜsiKo vorgenommen, allerdings unter Verwendung der Annahmen des Konrad-Modells für die Langzeitsicherheitsanalyse, obwohl diese aus heutiger Sicht stark vereinfachend und teils überkonservativ sind.

Delta 1 „Spaltstoffkonzentration durch Ausfällung im Grubengebäude“ und Delta 2 „Spaltstoffkonzentration durch Ausfällung in der Geosphäre“ behandeln die Fragestellung, ob es aufgrund von Änderungen im geochemischen Milieu (pH-Wert etc.) zu Ausfällungen zuvor gelöster spaltbarer radioaktiver Stoffe kommen kann, die eine kritische Ansammlung bilden könnten. Hierzu hat die Auftragnehmerin zunächst geochemische Modellrechnungen vorgenommen, um zu untersuchen, ob Ausfällungen stattfinden können. Für alle untersuchten radioaktiven Stoffe im Bereich des Grubengebäudes wurde dies verneint. In der Geosphäre, also dem benachbarten geologischen Untergrund, findet jedoch eine signifikante Änderung des pH-Werts statt, die zur Ausfällung von Uran führen kann. Unter den durch die GRS gewählten Randbedingungen des Modells kann eine solche Ausfällung eine kritische Ansammlung bilden. Dies ließe sich verhindern, wenn bei der Einlagerung eine Verteilung der relevanten Abfallgebinde erreicht wird.

Delta 3 „Nachweis der Kritikalitätssicherheit für alle höheren spaltbaren Actinoide“ und Delta 4 „Nachweis der Kritikalitätssicherheit bei der Anwesenheit bestimmter Moderatormaterialien“ behandeln die Fragestellung, ob es in der Nachbetriebsphase durch die für Konrad zur Einlagerung zugelassenen höheren spaltbaren Actinoiden (chemische Gruppenbezeichnung der sehr ähnlichen Elemente Thorium, Neptunium, Americium, Curium, Californium) zu kritischen Konstellationen kommen kann und ob die grundsätzlich für die Einlagerung zugelassenen Moderatormaterialien dies in relevantem Ausmaß beeinflussen können. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kritikalitätsnachweis für das Endlager Konrad nach wie vor Bestand hat. Allerdings hat die Auftragnehmerin eine höchst theoretische Möglichkeit aufgebracht: Wenn in den Rechnungen nicht die realistischen in den Abfällen zu erwartenden Mengen an Americium-243 (Am-243) zu Grunde gelegt werden, sondern die nach Endlagerungsbedingungen maximal zulässigen Mengen, kann es rechnerisch zu einer kritischen Konstellation kommen. Um dies sicher auszuschließen, empfiehlt die Auftragnehmerin eine konkretisierende Inventarabfrage bei den Ablieferungspflichtigen für Am-243.

Delta 5 „Neue Version von ANSI/ANS-8.15, Erweiterung der Spaltstoffliste“ und Delta 6 „Änderung bei den kleinsten kritischen Massen“ nehmen auf die Änderung der einschlägigen US-amerikanischen Kritikalitätsnorm Bezug, die 2014 neu herausgegeben wurde. Die genannten Änderungen wurden durch Kritikalitätsrechnungen durch das im Planfeststellungsverfahren verwendete so genannte Pufferhallen-Modell auf Relevanz für die Kritikalitätssicherheit in der Betriebsphase des Endlagers Konrad hin überprüft. Im Ergebnis ist die Kritikalitätssicherheit auch unter Berücksichtigung der geänderten Werte gegeben.

Das Delta 7 „Bewertung heterogener Spaltstoffanordnungen“ beschäftigt sich mit der Frage, ob unter Umständen eine ungleichmäßige Verteilung von Spaltstoffen relevante Effekte haben kann. Dies konnte ebenfalls verneint werden.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB haben in Bezug auf Delta 2 angemerkt, dass vor einer Umsetzung von Vorschriften zur Verteilung von Abfallgebinden, die Uran in signifikanten Anreicherungsgraden und Massen enthalten, zunächst noch einmal untersucht werden sollte, welche Möglichkeiten zum Abbau von Konservativitäten in den verwendeten Modellen der GRS zur Berechnung der Spaltstoffkonzentration durch Ausfällung in der Geosphäre bestehen. Des Weiteren wurde in Bezug zu Delta 3 und Delta 4 empfohlen, das tatsächlich zu erwartende Inventar an Am-243 näher zu bestimmen. Diese Anregung hat die Auftragnehmerin in den finalen Abschlussbericht aufgenommen. Ebenfalls wurde eine im Begleitprozess gegebene Anregung bezüglich Delta 5, die Plutonium-244 betraf, durch die Auftragnehmerin im finalen Abschlussbericht berücksichtigt.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Während der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurde ebenfalls deutlich die sehr konservative Vorgehensweise der Auftragnehmerin bei der Bearbeitung von Delta 2 kritisch hinterfragt. Aus dem Fachpublikum wurde mehrfach geäußert, dass ein solches Vorgehen insgesamt nicht zielführend sei und nicht dem heutigen Bedürfnis nach Abbau von Konservativitäten und möglichst realitätsnaher Modellierung entspreche.

Einordnung durch die BGE

Angesichts der vielstimmigen Kritik an den konservativen Modellansätzen der GRS bei der Bearbeitung von Delta 2 wird die BGE der Empfehlung der UWB nachkommen und den Abbau von Konservativitäten in den verwendeten Modellen der GRS zur Berechnung der Spaltstoffkonzentration durch Ausfällung in der Geosphäre eingehend prüfen. Die BGE wird ebenfalls der Empfehlung zur Konkretisierung des zu erwartenden Am-243-Inventars (Delta 3 und Delta 4) folgen. Die BGE veranlasst entsprechende Abfragen beziehungsweise Betrachtungen.

Abschlussbericht zur Phase 2: Sicherstellung der Unterkritikalität (PDF, 8 MB)

MTO Analyse

Sicherheitsüberprüfung Mensch-Technik-Organisation (Delta 8 – 21)

- Die Auftragnehmenden untersuchten die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren Mensch, Technik und Organisation in einer MTO-Analyse

- Die Betriebsabläufe im Endlager Konrad sind als sicher bestätigt worden. Es gibt einige einfache Optimierungsempfehlungen

Kurzbeschreibung des Deltas

In Phase 1 der ÜsiKo wurde festgestellt, dass die Ereignisanalyse für das Endlager Konrad in Anlehnung an die Störfall-Leitlinien des BMI von 1983 auch heute dem internationalen und nationalen Stand von Wissenschaft und Technik (W&T) entspricht. Zugleich wurde die Umsetzung einer „ganzheitlichen, voreilenden MTO-Analyse (Mensch-Technik-Organisation)“ empfohlen, da mit dem weiter fortentwickelten Stand von W&T das sicherheitsgerichtete Zusammenwirken personeller, technischer und organisatorischer Faktoren für den sicheren Betrieb kerntechnischer Anlagen zu bewerten sei.

Bearbeitung der Deltas

Die Auftragnehmer der Überprüfung der Deltas waren DMT GmbH & Co. KG, ENCOS GmbH & Co. KG und MTO Safety GmbH. Sie haben die MTO-Analyse auf Grundlage des Planfestungsbeschlusses Konrad sowie der Prüfunterlagen des Planfeststellungsverfahrens und der abgeschlossenen Änderungsvorgänge umgesetzt. Da es sich um eine vorauseilende MTO-Analyse handelt, ist der aktuelle Planungsstand berücksichtigt worden.

Aus den vorliegenden Unterlagen wurden alle Handhabungsschritte an Abfallgebinden ausgewählt, bei denen sich etwas ereignen kann, das die Integrität (Unversehrtheit) des Abfallgebindes potenziell gefährden könnte. Aus den Beschreibungen in den vorliegenden Unterlagen wurden anschließend Soll-Funktions-Einheiten (SFE) gebildet. Das sind einzelne sinnvoll abgrenzbare Vorgänge oder Handlungsschritte. Diese SFE sind standardisierte Beschreibungen von Handlungen und bilden die Grundlage der HAZOP-Analysen (HAZOP = Hazard and Operability), deren Methodik hier Anwendung fand.

Jede SFE beinhaltet einen Akteur (wer führt die Handlung aus) und eine Beschreibung der Handlung. Akteure einer SFE können einzelne handelnde Personen sein wie ein „Rangierfahrzeugführer“, Gruppen von Personen oder eine einzelne Person aus einer Gruppe, ohne die Bestimmung der genauen Personen, wie das „Personal Umladehalle“. Es kann sich aber auch um eine technische Einrichtung handeln wie die „Technik Flurförderanlage“. Die Kombination von Akteur und Handlung bildet dann eine SFE, zum Beispiel „Rangierfahrzeugführer: Prüfe die Stellung der Weichen“.

Eine HAZOP-Analyse besteht aus der systematischen Untersuchung von SFE. Dabei wird hinterfragt, welche Fehler und Abweichungen in dieser SFE auftreten könnten. Für jede SFE werden alle relevanten Parameter für den Ablauf wie die Ausführung der Handlung, die Geschwindigkeit, der Ort oder der Weg aufgelistet. Für jeden Parameter können so die Gefährdungspotenziale betrachtet werden.

Im Rahmen der HAZOP-Analyse wurden mehr als 140 SFE bearbeitet. Bei 113 SFE wurde kein Optimierungspotenzial erkannt. Bei 27 SFE wurden Maßnahmenempfehlungen gegeben, beispielsweise das Unterlegen eines Bremskeils beim LKW zum Sichern gegen Wegrollen oder den zusätzlichen Einbau von Sensoren in bestimmten Fahrzeugen.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB sehen das für die MTO-Analyse verwendete HAZOP-Verfahren als eine bewährte Methode für Sicherheitsanalysen. Die relevanten Abläufe im Endlager und deren räumliche Zuordnung seien vollständig und auf aktuellem Planungsstand berücksichtigt. Die Aufteilung der MTO-Analyse in Teilbereiche, für die jeweils separate HAZOP-Analysen durchgeführt werden, sei nachvollziehbar und sachgerecht.

Insgesamt seien die Ergebnisse der HAZOP-Analysen plausibel und mit den von den Auftragnehmenden zusätzlich beigetragenen Erläuterungen nachvollziehbar. Die Maßnahmenempfehlungen seien der Methodik entsprechend systematisch eingeordnet und zielgerichtet. Hinweise auf Ereignisabläufe, die durch die vorhandene Sicherheitsbetrachtung nicht abgedeckt sind, haben sich aus der erweiterten Betrachtung, die die MTO-Aspekte einschließt, nicht ergeben. Die letztlich vom Auftragnehmer empfohlenen Maßnahmen könnten ergänzend zu den bereits vorhandenen oder geplanten Schutzvorkehrungen realisiert werden und punktuell einen zusätzlichen Beitrag zur Sicherheit leisten. Die UWB spricht keine Empfehlung bezüglich der weiteren Ausgestaltung und Umsetzung dieser Maßnahmen aus.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Es wurde diskutiert, ob die Automatisierung von Prozessen (zum Beispiel Machine-to-Machine-Kommunikation beim Einstellen der Transportzapfen am Transportwagen) einen menschlichen Fehler verhindern kann und ob Fehlfunktionen einer Maßnahmenempfehlung, wie das Verkeilen eines Hemmschuhs beim Bahntransport, berücksichtigt worden sind.

Der Auftragnehmer erläuterte, dass bei einer HAZOP-Analyse nur Einzelfehler betrachtet werden, aber Folge-Fehler deswegen nicht entfallen. Die MTO-Analyse wurde als vorauseilende MTO Analyse durchgeführt, bevor das Endlager gebaut worden ist. Mit der Inbetriebsetzung finden dann noch Abnahmeprüfungen statt, die solche Folge-Fehler berücksichtigen.

Einordnung der BGE

Der Auftragnehmer hat verschiedene Empfehlungen gegeben, um die Sicherheitsmaßnahmen im Endlager Konrad über den bestehenden hohen Standard hinaus weiter zu verbessern. Die BGE wird die Maßnahmen analysieren und prüfen, ob diese bei einer Umsetzung unter gesamtbetrieblichen Gesichtspunkten zu relevanten Verbesserungen führen oder nicht. Im Rahmen ihres sicherheitsgerichteten Managementsystems wird die BGE auch in der Betriebsphase kontinuierlich Ereignisse im Endlager Konrad betrachten und bewerten, ob diese eine sicherheitstechnische Bedeutung haben. Eine kontinuierliche Verbesserung der Abläufe, gerade mit dem Fokus auf die Betriebssicherheit, wird dadurch gewährleistet.

MTO-Analyse für das Endlager Konrad in Form einer Hazard Operability Study (HAZOP) (PDF, 9,5 MB)

Maßnahmen zur Verhinderung von Kollisionen

Sicherheitsüberprüfung: Maßnahmen zur Verhinderung von Kollisionen (Delta 36)

- Die Maßnahmen zur Verhinderung von Fahrzeugkollisionen im Endlager Konrad sind ausreichend

- Es gibt Empfehlungen für eine mögliche spätere Optimierung

Kurzbeschreibung des Deltas

Im Rahmen der Genehmigung (Planfeststellungsverfahren) für das Endlager Konrad musste auch geprüft werden, welche relevanten Störfälle eintreten können. Um das Störfallrisiko so gering wie möglich zu halten, wurden so genannte Auslegungsmaßnahmen festgelegt. Diese verhindern, dass Störfälle eintreten, oder begrenzen ihre Auswirkungen so, dass Mensch und Umwelt zu jeder Zeit geschützt sind. Die Auslegung des Endlagers Konrad gegen Störfälle beinhaltet auch Maßnahmen zum Schutz vor Kollisionen von Einlagerungsfahrzeugen, die in Delta 36 betrachtet wurden. Sie gewährleisten eine sichere Einlagerung.

In dem vorliegenden Bericht wurde nun geprüft, ob ein Einsatz von Fahrassistenzsystemen beziehungsweise von autonom betriebenen Fahrzeugen über die bestehenden Schutzmaßnahmen hinaus zu einer Verringerung des Risikos von Kollisionen führt.

Bearbeitung des Deltas

Die Auftragnehmenden der Überprüfung des Deltas waren DMT GmbH, IAV GmbH sowie TÜV Nord Mobilität GmbH. Sie haben die im Planfeststellungsbeschluss (PFB) festgelegten Abläufe bei der Verkehrslenkung unter Tage betrachtet. Die Bewertung von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Systemen erfolgte anhand verschiedener Kriterien und verschiedener Stufen. Dabei wurde zum Beispiel betrachtet, ob diese Systeme praxistauglich sind und ob es Praxiserfahrungen im Bereich des Bergbaus gibt. Die Auftragnehmenden haben kein System identifiziert, das einen signifikanten Sicherheitsgewinn für die Kollisionsvermeidung erreichen würde.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Das UWB-Team erkennt den systematischen Aufbau der Untersuchung der verschiedenen Assistenzsysteme an. Der Ablauf sei transparent und die Abfolge der Analyseschritte sei zielführend für die Umsetzung der Aufgabenstellung. Die Fahrsituationen unter Tage seien nachvollziehbar und zutreffend zugeordnet. Sie seien insgesamt abdeckend für die in der Störfallbetrachtung bewerteten Abläufe.

Es ergeben sich auch Anhaltspunkte, dass einzelne der als ungeeignet ausgeschlossenen Systeme unter veränderten Randbedingungen einen positiven Beitrag leisten können. Dem pauschalen Ausschluss von autonomen Systemen folgt die UWB nicht, da es Situationen und Arbeitsumgebungen gebe, in denen automatisierte Abläufe einen Sicherheitsgewinn darstellten.

Die Wissenschaftler der UWB empfehlen, die weitere Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen und autonomen Systemen zu beobachten und mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Inbetriebsetzungsphase und der Betriebsphase des Endlagers Konrad zu verwerten.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Bei der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurde die Frage nach einer eintönigen Arbeitsumgebung und nach intentionalem Verhalten des Menschen, also bewusstem Fehlverhalten, gestellt. Die Auftragnehmenden erläuterten, dass unter Tage ein stärkeres Sicherheitsbewusstsein vorhanden sei und zum Beispiel das Überfahren roter Ampeln mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen sanktioniert werde.

Einordnung durch die BGE

Die Auftragnehmenden haben festgestellt, dass das genehmigte Sicherheitsniveau den aktuellen Anforderungen entspricht. Es konnten keine Systeme identifiziert werden, die darüber hinaus einen signifikanten Sicherheitsgewinn liefern. Jedoch könnten mehrere Systeme einen Sicherheitsgewinn im Sinne einer Optimierung der Betriebsabläufe liefern. Die BGE wird daher diese Entwicklung weiterhin genau beobachten.

Sowohl bei der Inbetriebnahme als auch während des Betriebs des Endlagers werden die Prozesse kontinuierlich überprüft und ggf. in Abstimmung mit den zuständigen Behörden optimiert.

ÜsiKo Phase 2: Maßnahmen zur Verhinderung von Kollisionen (PDF, 2 MB)

Störfallplanungswerte

Sicherheitsüberprüfung: Störfallplanungswerte (Deltas 34 – 35)

- Die heute zulässigen Dosisgrenzwerte für die Bevölkerung im Störfall werden durch das Endlager Konrad eingehalten

- Für Polonium-210 (Po-210) gibt es eine gesonderte Betrachtung – dieser radioaktive Stoff wird jedoch praktisch nicht eingelagert

Kurzbeschreibung der Deltas

Nach Paragraf 104 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) muss bei der Planung von Schutzmaßnahmen gegen Störfälle sichergestellt werden, dass Grenzwerte im Störfall nicht überschritten werden können. Der Betreiber einer Anlage muss gegenüber der zuständigen Behörde weit im Voraus, vor Genehmigung und Bau einer Anlage, nachweisen, dass diese so genannten Störfallplanungswerte eingehalten werden. Für das Endlager Konrad erfolgte der Nachweis im Planfeststellungsverfahren. Dabei wurde eine freiwillige Selbstbeschränkung auf einen Wert von 20 Millisievert (mSv) anstelle der zulässigen 50 mSv festgelegt. Betrachtete Störfälle sind zum Beispiel der Absturz eines Abfallgebindes oder der Brand eines Transportfahrzeugs unter Tage. Nach Erteilung des Planfeststellungsbeschlusses wurde das Regelwerk zur Berechnung der Strahlenexposition im Störfall aktualisiert. In der ÜsiKo Phase 1 empfahlen die Gutachter deshalb, die Störfallplanungswerte neu zu berechnen, obwohl die Behörden das nicht als erforderlich angesehen haben.

Bearbeitung der Deltas

Die Auftragnehmerin der Überprüfung der Deltas war die Brenk Systemplanung GmbH. Sie hat zunächst den aus ihrer Sicht anzuwendenden Stand von Wissenschaft und Technik (W&T) für die Ausbreitungs- und Dosisberechnung im Störfall dargestellt. Die Störfälle als solche sowie die daraus resultierende denkbare Freisetzung von radioaktiven Stoffen konnten aus den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren übernommen werden. Sie entsprechen nach wie vor dem Stand von W&T. Die Auftragnehmerin hat dann standortbezogene Ausbreitungsberechnungen durchgeführt und daran anschließend Dosiswerte für die Bevölkerung berechnet. Es sind dafür einzelne radioaktive Stoffe betrachtet worden, da die Abfälle unterschiedlich zusammengesetzt sind. Die Einhaltung der Störfallplanungswerte wurde für ein reales Abfallgebinde dann jeweils über eine Summenformel gewährleistet.

Im Ergebnis der Berechnungen zeigte sich, dass der Planungswert für die effektive Dosis (20 mSv) als genehmigte Selbstbeschränkung gegenüber den gesetzlich zugelassenen 50 mSv und die Planungswerte für die Organdosen (gemäß Paragraf 104 StrlSchV) für alle radioaktiven Stoffe mit Ausnahme von Polonium-210 (Po-210) eingehalten werden. Für Po-210 würde mit dem jetzigen Aktivitätsgrenzwert der Endlagerungsbedingungen Konrad rechnerisch die zulässige Dosis im Störfall überschritten.

Aufgrund der Einsatzfelder von Po-210 sowie seiner kurzen Halbwertszeit (rund 138 Tage) ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass ein relevantes Abfallgebinde existiert. Nach zehn Halbwertszeiten ist ein radioaktiver Stoff zerfallen. Im Fall von Po-210 wäre das nach 3,8 Jahren der Fall. Um dies sicher auszuschließen, hat die Auftragnehmerin der BGE empfohlen, das Aktivitätsinventar der zur Anlieferung an das Endlager Konrad anstehenden Gebinde mit Bezug zu Po-210 zu ermitteln. Sollte wider Erwarten ein Gebinde mit relevantem Inventar an Po-210 festgestellt werden, könnte dem durch eine Abklinglagerung vor der Anlieferung zum Endlager Konrad begegnet werden. Durch das Abklingen reduziert sich der Anteil an Po-210 und das Überschreiten der zulässigen Werte wird verhindert.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB haben unter anderem angemerkt, dass in der StrlSchV und im Strahlenschutzgesetz Paragraf 80 für den Betrieb von kerntechnischen Anlagen nur noch die Betrachtung der effektiven Dosis und von Organdosen für Haut und Auge gefordert werde und nicht alle von der Auftragnehmerin insgesamt berechneten Dosiswerte.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Während der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurden Verständnisfragen zu den Arbeiten der Auftragnehmerin gestellt und beantwortet. Es gab jedoch keine zu berücksichtigenden Anmerkungen aus dem Fachpublikum.

Einordnung durch die BGE

Hinsichtlich der Anmerkung der UWB ist festzustellen, dass dies dem bei anderen kerntechnischen Anlagen inzwischen üblichen Vorgehen entspricht. Aufgrund der Vorschriften des Paragrafen 104 StrlSchV (2018) wurden jedoch durch die Auftragnehmerin die dort aufgeführten Körperdosen berechnet.

Die BGE folgt den Empfehlungen der Auftragnehmerin und veranlasst rein vorsorglich eine Abfrage des zu erwartenden Po-210-Inventars. Damit kann jegliche Überschreitung von Grenzwerten für die Bevölkerung zuverlässig verhindert werden.

Auswirkungen eines Brandes auf den Ausbau unter Tage

Bewertung der Auswirkungen eines Brandes unter Tage auf die Integrität des Ausbaus (Delta 23)

- Eine neue Simulation für das Störfallereignis Brand mit Steinfall im Endlagerbereich unter Tage wurde erstellt

- Der Ausbau von Strecken und Einlagerungskammern wird nicht maßgeblich durch einen Brand beeinträchtigt

Beschreibung des Deltas

In der Störfallanalyse für das Endlager Konrad werden alle möglichen Ereignisse betrachtet, die Einfluss auf den Transport von Abfallgebinden haben und/oder die zu einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen während des Transports von Abfallgebinden führen könnten. Dazu gehören unter anderem die Ereignisse Steinfall und Brand unter Tage. Ein Brand, der infolge der Hitzeeinwirkungen einen Steinfall unter Tage auslöst, wurde jedoch nicht berücksichtigt. Die Betrachtung dieses Ereignisses ergänzt nach aktuellem Stand von Wissenschaft und Technik die Störfallanalyse von 1997.

Bearbeitung des Deltas

Der Auftragnehmer der Überprüfung des Deltas war die TÜV Süd Industrie Services GmbH (TÜV Süd). Er hat für die Ausbausituationen (Betonausbau, Ankerausbau), die im Endlager Konrad unter Tage vorkommen, Brandsimulationen des Transportfahrzeugs umgesetzt. Auf Basis der Brandsimulation hat der TÜV Süd berechnet, ob sich aufgrund der Hitzeeinwirkung Bruchstücke aus dem Beton lösen könnten. Aufgrund der Komplexität der gebirgsmechanischen Modelle des Grubengebäudes Konrad wurde die Bewertung der Auswirkungen des Brandereignisses auf den Ankerausbau von der BGE selbst vorgenommen.

Für die Bewertung der Auswirkungen eines Brandereignisses wurden thermo-mechanisch gekoppelte Berechnungen durchgeführt und die Temperatureinwirkungen auf Gebirge und Ausbausystem untersucht (Polster, 2024: ÜsiKo Phase 2 – Steinfall infolge Brand, Abschätzung der Größe potenzieller Bruchkörper). Prof. Stahlmann hat die Arbeiten als externer unabhängiger Gutachter geprüft (Stahlmann, 2024: Geotechnischer Prüfbericht zur Unterlage „ÜsiKo Phase 2 – Steinfall infolge Brand, Abschätzung der Größe potenzieller Bruchkörper“). Neben dem Bericht der Auftragnehmer sind auch die Berichte der BGE und von Prof. Stahlmann weiter unten verlinkt.

Die Brandsimulationen haben ergeben, dass sich bei einem Brand des Transportwagens die heißeste Stelle über der Fahrerkabine oder vor dem Fahrzeug befindet. Im Ausbau mit Beton (Transportstrecken) sind brandbedingt geringe Abplatzungen bis in eine Tiefe von maximal elf Zentimetern möglich. Im Ausbau mit Ankern und Maschendraht (Einlagerungskammern) ist die Ausbildung etwas größerer Bruchstücke nicht auszuschließen. Durch weitere Simulationen wurde herausgearbeitet, dass herabfallende Bruchstücke die Abfallgebinde nicht unzulässig beschädigen können. Die Randbedingungen der im Planfeststellungsverfahren erstellten Störfallanalyse werden also weiterhin eingehalten.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB folgen den Ausführungen des TÜV Süd zu den Brandsimulationen. Für die UWB ist nachgewiesen, dass eine Neubewertung störfallbedingter Aktivitätsfreisetzungen aufgrund der weiterhin abdeckenden Betrachtung der Sicherheitsanalyse nicht notwendig ist. Auch die Bewertung der Auswirkung von herabfallenden Bruchstücken auf Abfallgebinde sei nachvollziehbar. Die UWB weist darauf hin, dass jedoch die Stabilität des Ausbaus nicht abschließend bewertet wurde.

Die Ergebnisse der Temperatureinwirkungen auf die Anker werden nach Einschätzung des externen Gutachters Prof. Stahlmann als konservativ abdeckend für realistische Fälle angesehen. Die Untersuchungsergebnisse werden von Prof. Stahlmann als geeignet für die weiteren Analysen zu den Auswirkungen der Bruchkörper auf Abfallgebinde bewertet.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Während der fachöffentlichen Ergebnispräsentation wurden Verständnisfragen zu den Arbeiten der Auftragnehmer gestellt und beantwortet. Es gab darüber hinaus keine zu berücksichtigenden Anmerkungen aus dem Fachpublikum.

Einordnung der BGE

Das Ergebnis des Auftragnehmers beruht auf konservativen Annahmen. Das bedeutet, dass die denkbar schlechteste Ausprägung eines Ereignisses angenommen wird, die jedoch noch nahe an der Realität ist. So hat zum Beispiel die Auswertung der Wärmeverteilung im Grubengebäude ergeben, dass sich die heißesten Stellen an der Decke des Ausbaus (Firste) vor dem Transportfahrzeug befinden. Trotzdem wurde beim Ausbau mit Fels und Anker davon ausgegangen, dass die Bruchstücke direkt auf das Abfallgebinde fallen. Auch wurden die ungünstigsten Fallszenarien der Bruchstücke auf das Abfallgebinde angenommen. Die Bewertung der Stabilität des Ausbaus nach Herabstürzen von Bruchstücken war nicht Teil des Auftrages. Es wird jedoch bei der Errichtung des Endlagers Konrad im Rahmen der Auslegung der Ausbausysteme mit Beton die Standsicherheit nach einem Brandereignis nachgewiesen. Bezüglich des Ankerausbaus mit Maschendraht im blanken Fels werden vornehmlich Klebeanker eingesetzt, damit die Randbedingungen der Simulationsrechnungen eingehalten werden. Das Delta 23 ist damit abgeschlossen und es sind keine weiteren Untersuchungen erforderlich.

Abschlussbericht des TÜV Süd: Auswirkungen eines Brands auf den Ausbau (PDF, 13,5 MB)

ZEBra Teil 1+2

Sicherheitsüberprüfung Zusammenfassende Ergebnisdarstellung Brandschutz (Delta 22 und Hinweise 1 – 8)

- Verschiedene Brandschutzmaßnahmen wurden kritisch überprüft

- Der Brandschutz des Endlagers Konrad erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsanalysen

Kurzbeschreibung

Im Planfeststellungsbeschluss (PFB) wurde festgestellt, dass mit den dort beschriebenen Schutzmaßnahmen eine sichere Einlagerung gewährleistet ist und somit ein ausreichendes Sicherheitsniveau vorliegt.

Im Rahmen der Phase 1 der ÜsiKo hatten sich neben den Deltas weitere Hinweise für die BGE ergeben. Die Berichte „Zusammenfassende Ergebnisdarstellung Brandschutz zur Phase 2 der ÜsiKo (ZEBra)“ Teil 1 und 2 betreffen die Brandschutzaspekte in der Betriebsphase des Endlagers Konrad. ZEBra Teil 1 umfasst die Bearbeitung der Hinweise 1 sowie der Hinweise 3 bis 7. ZEBra Teil 2 umfasst die Bearbeitung des Deltas 22 sowie der Hinweise 2 und 8.

Bearbeitung von ZEBra Teil 1

Die Bearbeitung des Teils 1 von ZEBra ist durch die BGE erfolgt.

Hinweis 1:

Die BGE hat ein Konzept zur Vorgehensweise nach einem Brandereignis erstellt. Darin wird erläutert, wie der betroffene Brandbereich wieder zu betreten und das Abfallgebinde zu bergen ist. Das Konzept wird schrittweise weiter ausgearbeitet und im betrieblichen Regelwerk für das Endlager Konrad umgesetzt.

Hinweis 3:

Die BGE hat geprüft, ob der Einsatz von HRD-Löschanlagen (high rate discharge – Löschsystem zur Explosionsvermeidung) unter Tage zur Bekämpfung von Entstehungsbränden weiterhin dem aktuellen Stand von W&T entspricht. Der Wechsel zu anderen Löschsystemen bringt keinen sicherheitsrelevanten Mehrwert.

Hinweis 4:

Die Aufstellung der Grubenwehr aktuell und in der Zukunft entspricht den Anforderungen, was auch in Nachweisen gegenüber der Aufsichtsbehörde bestätigt wird. Diese Nachweise erfolgen im Zuge der Inbetriebnahme des Endlagers Konrad.

Hinweis 5:

Die aktuellen Planungen sehen anstelle von CO2-Löschanlagen FCKW-freie Löschmittel und Hochdruck-Wassernebel-Löschanlagen vor. Die Löschwirkung dieser Löschsysteme ist im Vergleich zu CO2-Löschanlagen als gleichwertig anzusehen. Dieser Umrüstung hat die Aufsichtsbehörde zugestimmt.

Hinweis 6:

Die BGE hat den Einsatz kunststoffgefüllter Reifen und schwer entflammbarer Hydraulikflüssigkeiten bei den Einlagerungstransportfahrzeugen geprüft. Der Einsatz von kunststoffgefüllten Reifen würde die Brandlast erhöhen und die Branddauer verlängern. Der Einsatz schwer entflammbarer Hydraulikflüssigkeit hätte nachteilige Auswirkungen auf die Konstruktion und die Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Er hätte weiterhin einen erhöhten Bauteilverschleiß zur Folge. Nach den aktuellen Planungen werden batterieelektrische Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Die veränderte Konzeption des batterieelektrischen Fahrzeuges führt insgesamt zu einer Verringerung der Brandlasten, weil unter anderem kein Diesel benötigt wird (siehe auch Delta 22).

Hinweis 7:

Die BGE hat die Auswirkungen eines offenen Brandes infolge einer Kollision von zwei Fahrzeugen neu berechnet. Basis dafür war der aktuelle Bewetterungszustand. Das veränderte Grubengebäude hat eine weitaus günstigere Druckverteilung im Vergleich zu den früheren Wetternetzuntersuchungen. Die Auswirkungen des zu unterstellenden Brandereignisses auf die Wetterführung sind somit beherrschbar. Darüber hinaus wird die genehmigungskonforme Bewetterungssituation in der Inbetriebsetzungsphase unter Hinzuziehung von Sachverständigen überprüft.

Bearbeitung von ZEBra Teil 2

Die Bearbeitung des Teils 2 von ZEBra ist durch die BGE erfolgt.

Delta 22:

Der Brand eines dieselbetriebenen Einlagerungstransportwagens ist ein Auslegungsstörfall. Der Einlagerungstransportwagen wird nach derzeitigen Planungen auf einen batterieelektrischen Einlagerungstransportwagen umgerüstet. Das in den zusätzlichen Untersuchungen für den batterieelektrischen Einlagerungstransportwagen betrachtete Brandszenario berücksichtigt die material- und brandspezifischen sowie weiteren Randbedingungen im Endlager Konrad. Diese Randbedingungen sind, insbesondere bezüglich der angenommenen Brandlasten, sehr konservativ. Es wurde der Nachweis erbracht, dass die entstehenden Brandlasttemperaturen an den Abfallgebinden durch die Lastannahmen aus dem Planfeststellungsverfahren abgedeckt sind.

Hinweis 2:

Die in Hinweis 2 angeregte Brandschutzunterlage für alle Bereiche des Endlagers ist in Erstellung und wird während der Errichtung fortgeschrieben. Diese Unterlage umfasst neben den Brandschutzmaßnahmen für die Gebäude, die untertägigen Anlagen sowie den wesentlichen Brandschutzsystemen auch die Brandschutzmaßnahmen an Fahrzeugen.

Hinweis 8:

Die weiter konkretisierten Planungen sehen aktuell den Einsatz eines elektrisch angetriebenen Einlagerungstransportwagens mit Lithium-Ionen-Batterien als Energiespeicher vor. Die Aufsichtsbehörde hat der geplanten Umrüstung zugestimmt. Vor der Abnahme- und Funktionsprüfung ist der Nachweis zu erbringen, dass die Lithium-Ionen-Batterien keine explosionsfähigen Bestandteile freisetzen und die Randbedingungen der Störfallanalyse eingehalten werden, die dem Planfeststellungsverfahren zu Grunde lag.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB bestätigen die Herangehensweise der BGE an die Aufgabenstellung. Unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Planungen hätten sich keine weiteren für die Störfallbetrachtung relevanten Aspekte ergeben.

Aus Sicht der UWB wurden das Delta 22 sowie die Hinweise 1 bis 8 vollständig bearbeitet.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

Im Rahmen der fachöffentlichen Ergebnispräsentation gab es keine relevanten Beiträge zu den Hinweisen 1 bis 7.

Zum Delta 22 und zum Hinweis 8 gab es Fragen zur Sicherheit der Lithium-Ionen-Batterien im Brandfall. Das wurde durch die Beschreibung der Auslegung des Batteriesystems beantwortet. Die Sicherheit des Batteriesystems wurde im Änderungsverfahren zum batterieelektrischen Einlagerungstransportwagen geprüft und bestätigt.

Eine weitere Frage zu Delta 22 thematisierte die Gehäuseentlüftung der Batteriemodule (Ventingöffnungen). Es ging darum, ob bei einer Überhitzung der Batterie (thermisches Durchgehen) entstehende Gase entweichen können und ob eine Gefährdung für Personen eintreten kann. Die in dem Modul verbauten Berst- bzw. Ventingöffnungen lassen eine Ableitung entstehender Gase ausreichend zu. Im Betrieb sind nur begrenzt Personen am oder im Fahrzeug. Die Sicherheitssysteme bewirken eine frühe Erkennung von technischen Fehlern und ein vorhandenes Löschsystem kann auch manuell ausgelöst werden. Damit ist eine ausreichende Sicherheit auch hinsichtlich des Schutzes für Personen gegeben.

Einordnung durch die BGE

Beim Brandschutz bestehen keine Abweichungen zum genehmigten Sicherheitsniveau des Endlagers Konrad. Die aktuellen Planungen berücksichtigen den aktuellen Stand von W&T.

Die Hinweise 1 sowie die Hinweise 3 bis 7 haben keine Sicherheitsrelevanz. Modifikationen von Anlagen, Betriebsweisen oder Sicherheitsmaßnahmen sind demnach nicht erforderlich.

Zu Delta 22 und den Hinweisen 2 und 8 sind grundsätzlich keine Modifikationen von Anlagen, Betriebsweisen oder Sicherheitsmaßnahmen für das Endlager Konrad erforderlich. Es sind im Rahmen der Errichtung ohnehin diesbezügliche Detailplanungen vorzunehmen. Die Sicherheitsrelevanz ist damit ausgeschlossen.

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung Brandschutz zur Phase 2 der ÜsiKo - Teil 1 (PDF, 3 MB)

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung Brandschutz zur Phase 2 der ÜsiKo - Teil 2 (PDF, 3,5 MB)

Hinweise

Sicherheitsüberprüfung Bodenverflüssigung und Naturbedingte Einwirkungen von außen (Hinweise 9 – 10)

- Unterstellte Störfälle durch Erdrutsch oder Erdbeben wurden genauer analysiert

- Das genehmigte Sicherheitsniveau des Endlagers entspricht den aktuellen Anforderungen

Kurzbeschreibung der Hinweise

Im Planfeststellungsbeschluss (PFB) wurde festgestellt, dass mit den dort beschriebenen Schutzmaßnahmen eine sichere Einlagerung gewährleistet ist und somit ein ausreichendes Sicherheitsniveau vorliegt.

Im Rahmen der Phase 1 der ÜsiKo hatten sich neben den Deltas weitere Hinweise für die BGE ergeben. Der Hinweis 9 beschäftigt sich mit den Auswirkungen eines denkbaren Erdbebens – im Speziellen mit der Möglichkeit des Eintretens von Bodenverflüssigung im Erdbebenfall. Eine so genannte Bodenverflüssigung könnte bei einem Erdbeben auftreten, wenn feuchte Böden locker gelagert sind und sich das Grundwasser nahe der Oberfläche befindet. Der Boden ist dann nicht mehr tragfähig.

Der Hinweis 10 beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Erdrutschen und biologischen Einwirkungen auf die Schachtanlage Konrad. Eine biologische Einwirkung könnte z.B. eine sehr starke Ausbreitung von Süßwassermuscheln an einem Entwässerungsrohr sein, die eine Störung der Prozesse im Endlager zur Folge hat.

In den vorliegenden Berichten wurde geprüft, ob Auswirkungen durch Bodenverflüssigung, Erdrutsch beziehungsweise Erdfall und biologische Einwirkungen für die Schachtanlage Konrad sicherheitsrelevant sind.

Bearbeitung der Hinweise:

Die Bearbeitung erfolgte durch die BGE. Beim Hinweis 9 haben die Expert*innen zunächst geprüft, ob und in welcher Form das Thema Bodenverflüssigung bereits im Planfeststellungsverfahren betrachtet wurde. Anschließend wurde der Stand von Wissenschaft und Technik in regulatorischen Unterlagen und Normen erhoben.

Bei der Bearbeitung des Hinweises 10 hat die BGE Auswirkungen durch Erdrutsch oder Erdfall und biologische Einwirkungen auf die Sicherheit des Betriebs des Endlagers Konrad betrachtet und geprüft. Grundlage waren Karten zu geotechnischen Gefährdungen (so genannten Geogefahren) von Niedersachsen und die geplanten Wasserversorgungssysteme und -entsorgungssysteme und raumlufttechnischen Anlagen des Endlagers Konrad.

Zu Hinweis 9 wurde ein gutachterlicher Nachweis geführt, dass nicht mit einer Bodenverflüssigung im Erdbebenfall zu rechnen ist. Bei Hinweis 10 ist das Risiko von Erdrutschen oder Erdfällen nach Einschätzung der BGE nicht gegeben. Ebenso gibt es keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen durch biologische Einwirkungen auf den Betrieb des Endlagers Konrad.

Wesentliche Anmerkungen der Unabhängigen Wissenschaftlichen Begleitung (UWB)

Die Wissenschaftler der UWB merkten an, dass die Empfehlungen aus Phase 1 der ÜsiKo vollständig umgesetzt wurden und kein weiterer Handlungsbedarf identifiziert wurde.

Relevante Beiträge auf der fachöffentlichen Ergebnispräsentation

In der fachöffentlichen Ergebnispräsentation gab es keine Beiträge zu diesen Themen.

Einordnung durch die BGE

Die BGE hat festgestellt, dass das genehmigte Sicherheitsniveau den aktuellen Anforderungen entspricht.

Ergebnisdarstellung zur Phase 2 der ÜsiKo - Bodenverflüssigung (PDF, 360 KB) (PDF, 0,35MB)