Fragen und Antworten zum Asse-Rückholplan

Am 17. April 2020 stellte die BGE den Rückholplan für die Schachtanlage Asse II per Livestream auf YouTube vor. Die Antworten geben den Stand von April 2020 wider.

Der Livestream der Vorstellung des Asse-Rückholplans (externer Link) ist mittlerweile insgesamt rund 2.500 Mal wiedergegeben worden; in der Spitze haben 251 Personen den Stream zeitgleich angeschaut. Während des gesamten Live-Streams wurden über 130 Fragen an die BGE und an Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, sowie den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies gestellt.

Alle Fragen, die über die Chat-Funktion, Mail, im Livestream oder telefonisch gestellt worden sind, können hier im Fragen- und Antwortenkatalog zum Rückholplan nachgelesen werden. Der Dialog ist weiterhin offen, so dass selbstverständlich auch noch weitere Fragen zum Rückholplan über die E-Mail-Adresse dialog(at)bge.de gestellt werden können.

Die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II ist gesetzlicher Auftrag der BGE. Dies ergibt sich aus Paragraph 57b des Atomgesetzes. Die BGE sieht derzeit keine rechtlichen Hürden, die eine Rückholung verhindern. Sowohl das neue Strahlenschutz-, das Atom- als auch das Bergrecht sind mit dem Auftrag der Rückholung vereinbar.

Der Umfang der Genehmigungsunterlagen wird in den rechtlichen Grundlagen sowie durch die Genehmigungsbehörde festgelegt. Genehmigungsbehörde in bergrechtlichen Fragestellungen ist das Landesamt für Bergbau, Geologie und Energie (LBEG) Niedersachsen. Genehmigungsbehörde für die atom- und strahlenschutzrechtlichen Fragestellungen ist das Niedersächsische Umweltministerium (NMU).

Welche Gutachten die Genehmigungsbehörde in Ihre Entscheidungsfindung einfließen lässt, bestimmt diese eigenverantwortlich. Sowohl das LBEG als auch das NMU nehmen regelmäßig an Sitzungen der Asse-2-Begleitgruppe teil, in denen die AGO ihre Stellungnahmen vorträgt. Die Stellungnahmen der AGO sind beiden Behörden bekannt.

Die Rückholung ist der gesetzliche Auftrag der BGE. Durch die Gründung der BGE und die Verschmelzung der Endlagerkompetenz in ihr haben sich die personellen Voraussetzungen für die Rückholung deutlich verbessert.

Das Bundesumweltministerium (externer Link) hat im Rahmen seiner politischen Verantwortung ein vollständiges Projektmanagement für die komplexe und verantwortungsvolle Aufgabe der Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II aufgesetzt.

Im Jahr 2017 wurden die Strukturen im Bereich der Zwischenlagerung und Endlagerung radioaktiver Abfälle in Deutschland neu aufgestellt. Seitdem ist die BGE die operativ verantwortliche Betreiberin der Schachtanlage Asse II. Das Bundesumweltministerium ist Gesellschafterin der BGE. Die Beteiligungsverwaltung wird von der Zentralabteilung des Bundesumweltministeriums wahrgenommen. Inhaltliche Fragen werden in der Abteilung Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz bearbeitet. Parallel wurde ein Finanz- und Projektsteuerungsstatut erlassen, das auch die regelmäßige Berichterstattung gegenüber dem Bundesumweltministerium umfasst. Auch der Aufsichtsrat der BGE lässt sich regelmäßig über den Projektfortschritt berichten.

Das Bundesumweltministerium wird darauf achten, dass alle Aspekte des vorgesehenen Zwischenlagers zeitnah, umfassend und transparent kommuniziert werden. Erste Ansprechpartnerin bezüglich des Zwischenlagers ist die BGE. Die BGE wird das Zwischenlager errichten und betreiben. Weiterhin ist die BGE als Betreiber für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Sicherheit des Zwischenlagers zuständig. Sie stellt sicher, dass die Sicherheit der Bürger*innen in der Region gewährleistet wird. Die BGE wird dabei von Aufsichtsbehörden überwacht.

Das Bundesumweltministerium (externer Link) ist einzige Gesellschafterin der BGE. Die BGE wird dem Bundesumweltministerium regelmäßig auch zum Zwischenlager berichten.

Als Ausgleich für die mit dem Projekt Asse verbundenen Belastungen stellt das Bundesumweltministerium der Region jährlich drei Millionen Euro Fördergelder bereit. Diese Mittel werden über die beim Landkreis Wolfenbüttel angesiedelte Stiftung Zukunftsfonds Asse (externer Link) verwaltet, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunftsfähigkeit der Region zu sichern und zu stärken.

Gleichzeitig finanziert das BMU über die BGE die Arbeit der Asse II-Begleitgruppe und ihres wissenschaftlichen Beratungsgremiums, damit die Interessen der Region gebündelt und qualifiziert im Stilllegungsprozess vertreten werden können.

Erste Ansprechpartnerin für die Asse-2-Begleitgruppe (externer Link) ist die BGE. Gleichzeitig nimmt das Bundesumweltministerium (externer Link) den Wunsch nach einem Austausch mit der politischen Ebene ernst. Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium und Vorsitzender des BGE-Aufsichtsrats, wies im Livestream darauf hin, dass das Bundesumweltministerium das Dialog-Bedürfnis der Region verstehe und ihm auch nachkommen werde, sobald bzw. soweit die politische Verantwortung des BMU berührt sei. Dabei bleibe es aber richtig, dass die BGE Hauptansprechpartnerin vor Ort und in der Asse-2-Begleitgruppe sei.

Die Situation rund um die aktuelle Corona-Pandemie ist eine Ausnahmesituation für alle Bereiche des Lebens. Auch die Öffentlichkeitsarbeit zur Schachtanlage Asse II ist hiervon betroffen. Sobald es möglich ist, plant die BGE zu den etablierten Angeboten zurückzukehren. Dies betrifft unter anderem die Organisation von Informationsveranstaltungen, die Öffnung der Infostelle Asse sowie das Angebot von Besucherbesichtigungen der Schachtanlage Asse II. Gleichzeitig plant die BGE aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit, digitale und mediale Angebote auszubauen. Die BGE setzt sich dafür ein, unabhängig vom Format, den Dialog mit der Region aufrechtzuerhalten.

Die Aufzeichnung des Livestreams ist weiterhin auf dem YouTube-Kanal der BGE (externer Link) verfügbar und kann dort jederzeit erneut angesehen werden. Alle im Rahmen des Livestreams gestellten Fragen sind protokolliert und werden im Rahmen dieser Liste beantwortet.

Die BGE setzt sich für einen offenen Dialog zur Schachtanlage Asse II ein. Der Dialog wird von allen Beteiligten konstruktiv geführt.

Der Rückholplan beschreibt die geplante Vorgehensweise bei der Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II zum aktuellen Zeitpunkt. Der Rückholplan berücksichtigt dabei das derzeitige Wissen über das Bergwerk und den aktuellen Planungsstand. Noch sind nicht alle notwendigen Erkenntnisse vorhanden, um alle Aufgaben detailliert beschreiben zu können. Die BGE wird den Rückholplan fortschreiben. So können neues Wissen, technische Fortschritte und veränderte rechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

Der Rückholplan beschreibt ausführlich die Maßnahmen, die im Rahmen der Rückholung auch nach 2033 durchgeführt werden sollen. Die BGE hält den Beginn der Rückholung im Jahr 2033 für realistisch. Die Dauer der Rückholung sowie der Zeitpunkt der Stilllegung der Schachtanlage Asse II sind derzeit nicht präzise planbar. Die BGE geht davon aus, dass die Rückholung mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird.

An den Standorten Asse, Salzgitter und Peine arbeiten derzeit rund 550 Mitarbeiter*innen an dem Projekt. Mehrere Dutzend Mitarbeiter*innen aus Querschnittsbereichen (zum Beispiel aus dem Einkauf oder aus der Personalabteilung) unterstützen die Arbeiten. Spezialunternehmen sind durch Verträge als Auftragnehmer für das Projekt Asse gebunden.

Das Projekt Asse ist ein eigenständiger Bereich innerhalb der BGE und wird vom Bereichsleiter geleitet. Der Bereich Asse gliedert sich in sechs Abteilungen:

- Vorhabensmanagement,

- Notfallplanung,

- Rückholung,

- Genehmigungen,

- Strahlenschutz und

- Bergwerk Asse.

Die Abteilung Rückholung selbst untergliedert sich in die Gruppen:

- Rückholbergwerk,

- Bergetechnik,

- Abfallbehandlung,

- Sicherheitsanalysen und

- Erkundung.

Die unverzügliche Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II ist der gesetzliche Auftrag der BGE. Nur so kann langfristig Sicherheit für die Region gewährleistet werden. Mit dem Rückholplan ist nun erstmal das Gesamtvorhaben der Rückholung beschrieben. Dazu gehört auch ein belastbarer Zeitplan, innerhalb dessen die Rückholung beginnen kann. Die BGE wird weiterhin regelmäßig prüfen, ob die Rückholung beschleunigt werden kann.

Bei der Rückholung sollen Abfallgebinde mit unbekanntem Erhaltungszustand und unvollständig beschriebenen Inhalt aus geotechnisch instabiler Umgebung geborgen werden. Dieser hohe Grad an Ungewissheit macht die Planung der Rückholung herausfordernd. Derzeit liegen erste Konzeptplanungen für die Rückholung vor. Die Konzeptplanung für die Rückholung der Abfälle von der 750-Meter-Ebene wird in diesem Sommer fertig gestellt. In einem nächsten Schritt werden Entwurfsplanungen und Genehmigungsplanungen erarbeitet. Diese gehen über die bisher erstellten Konzeptplanungen hinaus und werden zu einer detaillierteren Beschreibung der Rückholung führen. Über die detaillierten Planungen wird die BGE ebenfalls informieren und sich mit Fachexpert*innen und der interessierten Öffentlichkeit austauschen.

Darüber hinaus sind weitere Erkenntnisse über die Schachtanlage Asse II notwendig. Zum Beispiel müssen die Einlagerungskammern weiter erkundet und die gewonnen Daten der 3D-Seismik ausgewertet werden. Jeder Erkenntnisgewinn ermöglicht es, die Planungen für die Rückholung zu konkretisieren und die Rückholung selbst genauer zu beschreiben.

Die BGE geht in ihren Planungen davon aus, dass die Rückholung 2033 beginnen kann. Der Zeitplan ist unter Berücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstandes realistisch.

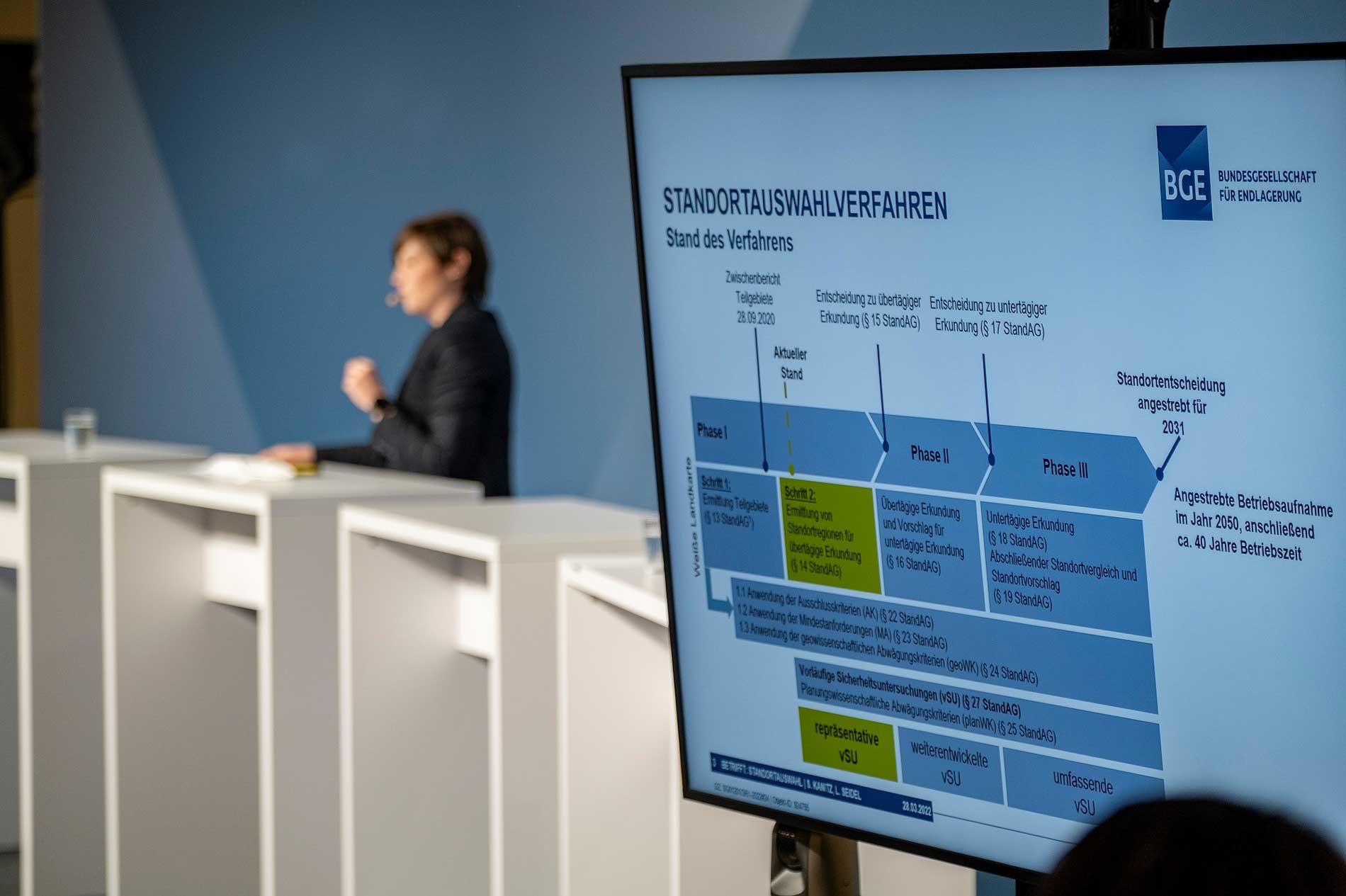

Der Suchprozess für ein Endlager für die Abfälle aus der Schachtanlage Asse II hat bereits begonnen: Das aktuell laufende Suchverfahren für einen Standort für das Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe nimmt auch die Abfälle aus der Schachtanlage Asse II in den Blick. Dabei schreibt das Standortauswahlgesetz vor, dass eine parallele Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen keine negativen Auswirkungen auf die bestmögliche Sicherheit für die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle haben darf.

Bei mehreren hundert Mitarbeiter*innen im Projekt Asse ist es ganz normal, dass Stellen von Zeit zu Zeit neu besetzt werden müssen. Wechsel beim Personal haben keine Auswirkungen auf die genannten Termine.

Die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II wird vollständig aus Steuermitteln finanziert. Der BGE werden über das Bundesumweltministerium (externer Link) Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt (externer Link) zugewiesen. Die BGE ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Mittel wirtschaftlich einzusetzen. Politik und Verwaltung haben in der Vergangenheit stets betont, dass die Rückholung der radioaktiven Abfälle nicht an einer mangelnden Finanzierung scheitern wird.

Die im Rückholplan genannten Kosten von rund 3,5 Milliarden Euro beziehen sich auf die Jahre 2019 bis 2033, also bis zum Beginn der Rückholung. Die bisherigen Kosten der Schachtanlage Asse II in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro seit dem Jahr 1965 (Kauf der Anlage durch den Bund) sind in dieser Summe nicht enthalten. Auch die Kosten für die Rückholung, Zwischenlagerung und Endlagerung nach 2033 sind nicht berücksichtigt.

Die BGE geht davon aus, dass Behälter in den Einlagerungskammern beschädigt sind und dadurch radioaktive Stoffe freigesetzt wurden. Deshalb ist es möglich, dass auch unbeschädigte Behälter außen Kontaminationen tragen. Daher ist es erforderlich, auch unbeschädigte Behälter in neue Umverpackungen zu bringen, um sie kontaminationsfrei nach über Tage transportieren zu können.

Nach Beendigung der Einlagerung betrug die Gesamtaktivität aller radioaktiven Abfälle in der Schachtanlage Asse II zum Stichtag 1. Januar 1980 rund 10 Billiarden Becquerel. Zum Stichtag 1. Januar 2019 war die Gesamtaktivität auf 2,2 Billiarden Becquerel abgeklungen. Mit Beginn der Rückholung im Jahr 2033 wird die Gesamtaktivität in der Schachtanlage Asse II auf 1,5 Billiarden Becquerel abgeklungen sein. Eine Übersicht über die Verteilung und Entwicklung der Aktivität ist jeweils in Tabelle 9 (Seite 108) und Tabelle 10 (Seite 109) im Rückholplan zu finden.

Vor Erkundung der ersten Einlagerungskammer waren kaum Kenntnisse über die Vorgehensweise für ein solches Vorhaben bekannt. Es ist auch zu berücksichtigen, dass teils Fragen im Zuge der Genehmigungsverfahren erstmals beantwortet und entsprechend umfangreich geprüft wurden. Auf diese Kenntnisse und Entscheidungen kann die BGE zukünftig zurückgreifen. Des Weiteren können die Ergebnisse aus der bisherigen Faktenerhebung im Genehmigungsverfahren herangezogen werden, so dass die Erkundungsarbeiten beschleunigt werden können.

Die Abfälle wurden überwiegend in Behältern mit einem Volumen zwischen 100 und 400 Litern eingelagert. Rund 50 Prozent der Abfälle sind in einer Matrix fixiert. Davon sind die meisten in einer Zementmatrix fixiert (45 Prozent aller Abfälle). Weitere Abfälle sind zum Beispiel mit Bitumen oder als Borate (Salze der Borsäure) fixiert worden.

Entsprechend der vorliegenden Deklaration bei Anlieferung der radioaktiven Abfälle wurden in der Schachtanlage Asse II auch Kernbrennstoffe eingelagert. Die konservativ abgeschätzten Kernbrennstoffmengen werden regelmäßig der EURATOM gemeldet.

Abfälle enthalten Kernbrennstoffe, wenn die im Atomgesetz festgelegten Konzentrationen an spaltbaren Stoffen überschritten sind. Bei diesen Stoffen handelt es sich insbesondere um Plutonium-, Uran- und Thorium-Isotope.

Wie sich die in den Abfällen enthaltenen Kernbrennstoffe auf die einzelnen Behälter verteilen, ist unbekannt, da die Abfallbehälter in Chargen angeliefert und deklariert wurden. Daher wird bei der Rückholung immer davon ausgegangen, dass die geborgenen Behälter auch Kernbrennstoffe enthalten. Ob der Behälter tatsächlich Kernbrennstoffe enthält, wird im Rahmen der Charakterisierung bei der Abfallbehandlung untersucht – und auch dann erst geklärt.

Insgesamt befinden sich in der Schachtanlage Asse II:

- circa 29 Kilogramm Plutonium,

- circa 104 Tonnen Uran, und

- circa 81 Tonnen Thorium.

Von 1967 bis 1978 wurden 125.787 Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in die Schachtanlage Asse II eingelagert.

Insgesamt sind 124.486 Behälter mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen in elf Einlagerungskammern auf der 750-Meter-Ebene und in einer Einlagerungskammer auf der 725-Meter-Ebene eingelagert worden. In der Einlagerungskammer 8a auf der 511-Meter-Ebene lagern 1.301 Behälter mit mittelradioaktiven Abfällen.

Die schwachradioaktiven Abfälle wurden in Fässern mit Volumina zwischen 100 und 400 Litern und in Sonderverpackungen angeliefert. Im Weiteren wurden in verlorenen Betonabschirmungen (VBA) zum Teil auch mittelradioaktive Abfälle angeliefert, die aufgrund der Abschirmwirkung der VBA wie Behälter mit schwachradioaktiven Abfällen gehandhabt werden konnten. Insgesamt befinden sich 14.779 VBA in der Schachtanlage Asse II, die sich auf acht Einlagerungskammern verteilen. Eine Übersicht der Verteilung der Abfallbehälter auf die Einlagerungskammern findet sich in Tabelle 8 auf Seite 107 des Rückholplans.

Bis Juli 1971 wurden Behälter mit schwachradioaktiven Abfällen in geringer Anzahl und Gesamtaktivität eingelagert. Nach Änderung der Annahmebedingungen für die Lagerung von schwachradioaktiven Abfällen erfolgte ab November 1971 die Einlagerung der radioaktiven Abfälle im großtechnischen Maßstab. Die Fässer mit schwachradioaktiven Abfällen wurden in den Einlagerungskammern stehend gestapelt oder abgekippt, die VBA in der Regel liegend gestapelt. Die Behälter in der Einlagerungskammern 8a auf der 511-Meter-Ebene wurden über eine Krananlage abgeseilt.

Jede der insgesamt 13 Einlagerungskammern soll erkundet werden. Ziel ist es, Kenntnisse über den Zustand der radioaktiven Abfälle, die Kammeratmosphäre sowie das umliegende Gebirge zu erhalten. Die Erkundung der Einlagerungskammer 7 auf der 750-Meter-Ebene ist abgeschlossen.

Derzeit wird die Erkundung der Einlagerungskammer 12 auf der 750-Meter-Ebene vorbereitet. Die Erkundung soll 2021 beginnen. Die Erkundung findet in einem besonders gesicherten Bereich mit Hilfe von Bohrungen statt. Die vorbereitenden Arbeiten sind entsprechend aufwändig. Eine Kamerabefahrung der Einlagerungskammer 8a auf der 511-Meter-Ebene befindet sich derzeit im Genehmigungsverfahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hat ein Teil der Abfälle Kontakt mit Salzlösungen. In Folge dessen kann es zu Korrosionsprozessen und Gasbildungen kommen. Daher wird im Rahmen der Erkundung der Einlagerungskammern die Atmosphäre in den jeweiligen Kammern untersucht. Aufgrund der Gasanalysen lassen sich dann Rückschlüsse auf mögliche chemische Reaktionen ableiten.

Die Abfallbehälter bestehen im Wesentlichen aus Eisenlegierungen oder Beton. Die Abfälle selbst bestehen zum größten Teil aus den Abfallarten Metallschrott, Verdampferkonzentrate, Schlämme (ehemals flüssige verfestigte Abfälle) und Bauschutt. Des Weiteren sind auch Papier, Labor- und Mischabfälle, Filter, Filterhilfsmittel und -rückstände, Folien, Holz, Harze, Textilien, Zellstoffe, Asche, Kunststoffteile sowie Glas angefallen. Außerdem befinden sich noch Moderator- und Absorberkugeln aus Graphit aus dem Betrieb des Forschungsreaktors in Jülich sowie relevante Mengen an Plutonium, Uran und Thorium ("Glühstrümpfe") in den Abfällen.

Die chemotoxischen und radioaktiven Bestandteile der Abfälle können nicht getrennt voneinander rückgeholt oder behandelt werden, da diese in einer gemeinsamen Matrix im Abfallprodukt vorhanden sind. Das heißt, dass ein Umgang mit radioaktiven Abfällen auch immer einen Umgang mit chemotoxischen Stoffen bedingt. Demzufolge sind bei der Wahl der Schutzvorkehrungen (zum Bespiel bei der persönlichen Schutzausrüstung) sowohl die chemotoxischen als auch die radiotoxischen Eigenschaften der rückzuholenden Abfälle zu beachten.

Ziel der 3D-Seismik ist es, den Aufbau des Deckgebirges und die Lage der Salzstruktur genau zu erfassen. Dabei können Trennschichten zwischen verschiedenen Gesteinsarten, deren Verlauf und auch Störungen im Gestein sichtbar gemacht werden. Die Auflösung des Verfahrens erlaubt es, Strukturen im 10er Meter Bereich darzustellen. Der interne Aufbau der Salzstruktur selbst kann hingegen nicht sichtbar gemacht werden.

Ziel ist es, bis 2023 ein aktualisiertes dreidimensionales Strukturmodell der Asse zu erhalten.

Die Sicherheit der Mitarbeiter*innen, der Menschen in der Region und der Umwelt stehen an erster Stelle. Auch wenn Sicherheitsabstände zum Nebengebirge eingehalten werden, müssen die notwendigen Nachweise, auch zur Standfestigkeit, erbracht werden. Hintergrund hierfür ist, dass neue Grubenräume nur dann betreten werden können, wenn nachgewiesen ist, dass diese standsicher sind.

Seit 2013 wird der Bereich östlich der Schachtanlage Asse II umfangreich untersucht. Zu den Erkundungsmaßnahmen gehören die Tagesbohrung Remlingen 15 (R 15), untertägige Kernbohrungen, geophysikalische Erkundungsmaßnahmen sowie geotechnische Bohrlochtests. Der Ergebnisse der Erkundung zeigten, dass:

- der interne Aufbau der Salzstruktur östlich des Grubengebäudes wesentlich komplexer ist als angenommen,

- anstelle des erwarteten meist homogenen älteren Steinsalzes das jüngere Steinsalz mit steil stehenden potentiell lösungsführenden Anhydritschichten angetroffen wurde,

- die Salzstruktur nach Osten hin abtaucht, und

- sich die Salzstruktur nach Osten deutlich verjüngt.

Diese Erkenntnisse werden auch durch die Ergebnisse der geologischen Oberflächenkartierung gestützt. Damit haben sich die ursprünglich getroffenen Annahmen zur Geologie nicht bestätigt. Die BGE hat daraufhin ihre Planungen angepasst und ein zusätzliches Erkundungsprogramm erarbeitet. Dazu gehören:

- abgelenkte Bohrung aus der bestehenden Erkundungsbohrung R 15,

- eine neue Erkundungsbohrung auf dem Niveau der 574-Meter-Ebene und

- drei weitere Erkundungsbohrungen auf dem Niveau der 700-Meter-Ebene.

Des Weiteren wird auch noch eine neue Erkundungsbohrung an dem jetzt vorgesehenen Schachtansatzpunkt erforderlich sein.

Die Errichtung des Rückholbergwerks muss die Sicherheitsanforderungen aus der Berggesetzgebung berücksichtigen. Gemäß § 224, Absatz 1f der Allgemeinen Bergverordnung (ABVO) des Landes Niedersachsen soll der Sicherheitsabstand zum Deck- und Nebengebirge mindestens 150 Meter betragen. Die BGE plant den Abstand auf bis zu 75 Meter im oberen Bereich des Rückholbergwerks zu verringern und hierfür die entsprechenden Sicherheitsnachweise vorzulegen. Mit diesen muss die BGE zeigen, dass auch die verringerten Abstände ausreichen, um das Bergwerk vor eindringendem Wasser zu schützen.

Bergmännisch ist es möglich, das Rückholbergwerk in größeren Tiefen zu errichten. Bereiche unterhalb des Niveaus der 750-Meter-Ebene werden ebenfalls mit Hilfe der geplanten Bohrungen erkundet.

Die BGE hat die Vor- und Nachteile der Auffahrung des Rückholbergwerks in größeren Tiefen betrachtet, wobei die Nachteile überwiegen. Sollte das Rückholbergwerk in Tiefen unterhalb der 800-Meter-Ebene errichtet werden, müsste zum Beispiel der Anschluss an die bestehende Schachtanlage Asse II über steile Verbindungswege erfolgen. Diese stellen ein höheres Unfallrisiko für den innerbetrieblichen Transport der radioaktiven Abfälle dar.

Gegen die Nutzung von Schacht Asse 2 für die Rückholung sprechen folgende Argumente:

- Um Schacht Asse 2 zu nutzen, müsste dieser mit neuer Fördertechnik ausgestattet werden. Während dieser Arbeiten stünde kein vollwertiger Schacht für den Betrieb der Schachtanlage Asse II zur Verfügung. Dies würde zu längerfristigen betrieblichen Einschränkungen führen und wäre erst nach Abschluss der Vorsorgemaßnahmen aus der Notfallplanung möglich.

- Eine Erweiterung der bestehenden Schachtdurchmesser in der ohnehin stark geschädigten Schachtanlage Asse II birgt das erhöhte Risiko eines Lösungszutritts.

- Die Anforderungen an die Versorgung mit Frischluft, insbesondere im Rahmen der Rückholung, ließen sich nicht umsetzen.

- Zudem bietet Schacht Asse 5 eine deutlich größere Kapazität für den Transport von Ausrüstung und Verbrauchsmaterial für die Rückholung.

- Nach derzeitiger Terminplanung wird der neue Schacht Asse 5 bereits im Jahr 2029 betriebsbereit sein. Es ergeben sich somit keine Beschleunigungsmöglichkeiten für die Rückholung durch den Umbau und die Nutzung des Schachts Asse 2.

Im Ergebnis der Abwägung hat die BGE entschieden, dass die Ertüchtigung des Schachts Asse 2 für den Transport der rückgeholten radioaktiven Abfälle nicht weiterverfolgt wird.

Die BGE befindet sich derzeit im Dialog mit den Grundstückseigentümer*innen.

In der Schachtanlage Asse II findet ein umfassendes Monitoring statt. Die Daten werden regelmäßig zusammengetragen, analysiert und als wesentliche Unterlagen zur Standortüberwachung und -erkundung veröffentlicht. Die Unterlagen beinhalten die Ergebnisse der über- und untertägigen Messeinrichtungen, Studien und Gutachten zu den Rahmenbedingungen der Überwachungsprogramme sowie zur Geologie der Asse. Das geologische Modell der Schachtanlage Asse II wird auf Grundlage neuer Erkenntnisse kontinuierlich angepasst. Dies betrifft auch die Nordflanke.

Einen besonderen Fortschritt der Darstellung wird es mit dem Abschluss der 3D-Seismik geben. Ziel ist es, bis 2023 ein aktualisiertes dreidimensionales Strukturmodell der Asse zu erhalten.

Das bei der Auffahrung des Rückholbergwerks anfallende Haufwerk wird einer Halde zugeführt, die sich entweder auf dem Betriebsgelände oder in der Nähe der Schachtanlage Asse II befindet. Ist eine Halde auf oder im Umfeld der Schachtanlage Asse II nicht realisierbar, könnte das Haufwerk an einen Dritten abgegeben werden, der berechtigt ist, diese bergbauspezifischen Abfälle zu verwerten oder zu beseitigen. Das Material soll nach der Rückholung der radioaktiven Abfälle im Rahmen der Stilllegung der Schachtanlage Asse II als Versatzmaterial wieder nach unter Tage gebracht werden.

Bergwerke werden üblicherweise über mindestens zwei Schächte bewettert, den einziehenden Schacht (Frischluftzufuhr) und den ausziehenden Schacht (Abluftführung). Zum Zeitpunkt der Rückholung werden der Schacht Asse 2 für die Frischluftzufuhr und der Schacht Asse 5 neben dem Materialtransport für die Abluftführung zur Verfügung stehen. Schacht Asse 2 soll darüber hinaus den Transport von Menschen ermöglichen.

Diese Vorgehensweise ist sicherheitsgerichtet. Aus Gründen des Strahlenschutzes sind der Transport von Menschen und der Transport von radioaktiven Stoffen zu trennen. Daher sollen die radioaktiven Abfälle sowie die potentiell kontaminierte Abluft über den Schacht Asse 5 transportiert werden.

Frischluft, die durch Einlagerungskammern geströmt ist, gilt nach dem Verlassen dieser Bereiche als potenziell radiologisch kontaminiert. Radioaktive Stoffe sind insbesondere als mitgeführte Schwebeteilchen (Aerosole) sowie als gasförmige radioaktive Stoffe (zum Beispiel Tritium) zu erwarten. Die Abwetter müssen daher kontrolliert abgeführt und in geschlossenen Systemen (zum Beispiel Rohrleitungen) über den zu errichtenden Schacht Asse 5 nach über Tage abgeführt werden. Über ein Abluftbauwerk, welches die umwelt- und strahlenschutzrechtlichen Anforderungen aus der Genehmigung erfüllt, wird die Abluft an die Umwelt abgegeben. Durch technische Einrichtungen (zum Beispiel Filteranlagen) werden radioaktive Stoffe nach Möglichkeit der Abluft entzogen.

Kontaminierte Abluft aus den Bereichen der Rückholung wird mit Hilfe von Partikelfiltern gereinigt. Die Filter stellen sicher, dass fast alle Schwebeteilchen aus dem Abluftstrom gefiltert werden. Radioaktive Gase können durch Filteranlagen nicht zurückgehalten werden.

Schleusensysteme können im Notfall kurzfristig verlassen werden. Die Menschenrettung hat im Notfall oberste Priorität. In den Genehmigungsunterlagen werden alle relevanten Szenarien und Ereignisse geprüft und Regelungen für Gefahrensituationen festgelegt.

Erfahrungen wurden bereits 2012 im Rahmen der Faktenerhebung gesammelt, bei der die Mitarbeiter*innen ebenfalls in einen Bereich ein- und ausgeschleust wurden.

Die Konzeptplanung sieht für den Schacht Asse 5 einen nutzbaren Schachtquerschnitt von 8 Metern vor.

In der Konditionierungsanlage befinden sich sämtliche technische Einrichtungen, um die rückgeholten und charakterisierten radioaktiven Abfälle zu behandeln. Nach derzeitigen Vorplanungen werden bei den zurückgeholten Abfällen die Verfahren Trocknen, Zementieren/Betonieren und Verpacken angewendet.

Die BGE prüft verschiedene Varianten. Die Entscheidung wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Genehmigungsbehörden und Verwaltungseinheiten getroffen. Die Straße soll von der Öffentlichkeit weiter genutzt werden können.

Die untertägigen Umverpackungen sind für den innerbetrieblichen Transport ausgelegt und gewährleisten die sichere Handhabung und den sicheren Transport auf dem Betriebsgelände. Sie verhindern die Freisetzung von Abfallbestandteilen und Aerosolen. Bei den Planungen wird angestrebt, deren Handhabungen (zum Beispiel beim Transport und bei der Schleusung) durch sinnvolle Abmessungen zu vereinfachen. Die Umverpackungen sind nicht gasdicht, um einen Druckausgleich zwischen dem Inneren der Umverpackung und dem Umgebungsdruck zu ermöglichen. Hierdurch wird die Entstehung eines Überdrucks in der Umverpackung beispielsweise durch die Seilfahrt oder durch chemische Reaktionen ausgeschlossen. Ein Aerosolfilter verhindert die Freisetzung von radioaktiven Stoffen.

Über Tage erfolgt die Charakterisierung der Abfälle. Erst danach können die Abfälle konditioniert und so verpackt werden, dass eine sichere Zwischenlagerung möglich ist.

Aus sicherheitstechnischer Perspektive und mit Blick auf den notwendigen Platzbedarf unter Tage können Charakterisierung und Konditionierung erst über Tage erfolgen.

Die geborgenen radioaktiven Abfälle dürfen nicht sofort über öffentliche Verkehrswege transportiert werden, da die erforderlichen Genehmigungen eine Charakterisierung der Abfälle verlangen. Aus sicherheitstechnischer Perspektive und mit Blick auf den notwendigen Platzbedarf kann die Charakterisierung der Abfälle nur über Tage erfolgen.

Je nach Verwendungszweck (Transport, Zwischenlagerung oder Endlagerung) werden an die Verpackung unterschiedliche Anforderungen gestellt. Der Verwendungszweck muss den Anforderungen aus den jeweiligen Genehmigungen und den damit verbundenen Anforderungen gerecht werde. Somit ist für jede Verpackung und deren Verwendung sichergestellt, dass die gesetzlich geforderten Grenzwerte eingehalten werden.

Neben den 47.000 Kubikmetern schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, die in die Schachtanlage Asse II eingelagert wurden, werden bei der Rückholung bis zu 50.000 Kubikmeter kontaminiertes Salzmaterial erwartet, das zusammen mit den Abfällen zurückgeholt wird. Das gesamte zurückzuholende Volumen beträgt somit rund 100.000 Kubikmeter. Die störfallsichere und damit transportgerechte Verpackung dieses Abfallvolumens wird durch die Konditionierung erreicht. Dabei muss das zurückgeholte Material in den Transportcontainern in einer Betonmatrix fixiert werden. Der aus den Transportcontainern und den Betonzuschlagsstoffen resultierende Volumenzuwachs wird mit dem Faktor 2 abgeschätzt und führt damit zu einem zwischen- beziehungsweise später endzulagernden Gesamtvolumen von rund 200.000 Kubikmetern.

Der Straßentransport von radioaktiven Abfällen ist genehmigungsbedürftig. Um eine Genehmigung zu erhalten ist nachzuweisen, dass die Grenzwerte des Strahlenschutzes und andere rechtliche Anforderungen für einen sicheren Transport eingehalten werden. Werden die Abfälle entsprechend des genehmigten Umgangs bzw. Transports verpackt, können die radioaktiven Abfälle sicher transportiert werden.

Auch wenn die Abfälle im Rahmen der Konditionierung sicher verpackt werden, kann weiterhin radioaktive Strahlung gemessen werden. Diese Strahlenbelastung ist auf die Gamma-Strahlung zurückzuführen, die nur bedingt abgeschirmt wird. Dieser Strahlung ist vor allem das Betriebspersonal beim Umgang mit den konditionieren Abfällen ausgesetzt. Die enge räumliche Nähe bei der Transportbereitstellung an der Schachtanlage Asse II und bei der Annahme der Container an einem anderen Standort trägt zu einem relevanten Teil der Strahlendosis bei.

Die BGE geht davon aus, dass rund 200.000 Kubikmeter konditionierte Abfälle zwischengelagert werden müssen. Welche Gesamtaktivität in dem Zwischenlager lagert, hängt vom Fortschritt der Rückholung ab, da das Zwischenlager erst am Ende der Rückholung voll belegt sein wird und gleichzeitig die Aktivität mit der Zeit immer weiter abnimmt. Die Gesamtaktivität in den Einlagerungskammern wird mit Beginn der Rückholung im Jahr 2033 noch rund 1,5 Billiarden Becquerel betragen. Würden alle Abfälle gleichzeitig zurückgeholt und ins Zwischenlager gebracht, entspräche diese Aktivität ungefähr 15 Prozent der ursprünglich in die Schachtablage Asse II (Stand: 01. Januar.1980) eingelagerten Gesamtaktivität.

Eine Anlage zur Abfallbehandlung muss zwingend vor Ort errichtet werden. Eine Abwägung zwischen Asse-nahen und Asse-fernen Standorten ist hier nicht möglich.

Ein Zwischenlager für die neu verpackten Abfälle könnte auch an einem anderen Standort errichtet werden. Auch in diesem Fall wird vor Ort ein größeres Lager benötigt, in dem Abfälle im Zeitraum zwischen der Rückholung und der Abfallbehandlung sowie im Zeitraum zwischen Abfallbehandlung und Abtransport zwischengelagert werden. Ein Zwischenlager an einem Asse-fernen Standort führt also nicht dazu, dass vor Ort kein Lager benötigt wird.

Ein zusätzliches Zwischenlager an einem Asse-fernen Standort erfordert Transporte, die im Falle eines Zwischenlagers vor Ort entfallen. Diese Transporte führen zu einer Strahlenbelastung des Transportpersonals, die durch ein Zwischenlager vor Ort vermieden wird. Eine konkrete Abwägung unterschiedlicher Standorte kann an diesem Ergebnis nichts ändern und ist daher nicht sinnvoll. Der Gedanke eines Asse-fernen Zwischenlagers wird deshalb nicht weiter verfolgt.

Im Rahmen der Planungsarbeiten für die Anlagen zur Abfallbehandlung und Zwischenlagerung wurden Parameterstudien erstellt, die sich mit der Bewertung der Strahlenbelastung durch ein Zwischenlager in Abhängigkeit von der Entfernung zur Wohnbebauung sowie mit der Strahlenbelastung in Folge von Transporten zu einem asse-fernen Zwischenlagerstandort befassen.

Die erste Parameterstudie (externer Link) zeigt, dass insbesondere im Falle des Transports der radioaktiven Abfälle zu einem asse-fernen Zwischenlager Strahlenbelastungen entstehen. Dem Minimierungsgebot gemäß § 8 Strahlenschutzgesetz folgend ist die BGE verpflichtet, die Strahlenbelastung zu minimieren. Unter den Gesichtspunkten des Strahlenschutzes ist daher immer ein Zwischenlager vor Ort vorzuziehen, da so mögliche Strahlenbelastungen minimiert werden. Die in der Parameterstudie berechneten Strahlenbelastungen sind um Größenordnungen höher als die Strahlendosis, die sich für die Bevölkerung durch das Zwischenlager ergeben wird. Da das Ergebnis der Parameterstudie so eindeutig für einen asse-nahen Standort spricht, hat die BGE darauf verzichtet, weitere konkrete asse-ferne Standorte in den Vergleich miteinzubeziehen.

Die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland beträgt durchschnittlich 2.100 Mikrosievert pro Jahr. Hinzu kommen durchschnittlich noch einmal 2.000 Mikrosievert pro Jahr aus der künstlichen Anwendung von radioaktiven Stoffen. Der größte Teil davon ist auf medizinische Diagnostiken und Behandlungen zurückzuführen.

Grundsätzlich wird im Strahlenschutz davon ausgegangen, dass jede noch so kleine Dosis schädlich ist. Dabei muss zwischen zwei Schadensarten unterschieden werden.

Direkte Folgeschäden (deterministische Schäden) reichen von einer Hautrötung bis hin zum Tod. Sie treten ab einer kurzzeitigen Strahlenbelastung von rund 500.000 Mikrosievert auf.

Darüber hinaus gibt es Schäden, die sich aus der statistischen Wahrscheinlichkeit ableiten (stochastische Schäden). Dabei wird davon ausgegangen, dass jede Strahlenbelastung das Risiko einer durch Strahlung ausgelösten Erkrankung (zum Beispiel Krebs) erhöht. Ob eine solche Erkrankung im Einzelfass tatsächlich auftritt, kann nicht sicher vorhergesagt werden.

Ein Vergleich: Ein Sonnenbrand stellt einen deterministischen Schaden durch UV-Strahlung dar. Mit jedem Sonnenbrand steigt das Risiko einen Hautkrebs zu entwickeln. Dies wäre ein stochastischer Schaden.

Für den Umgang mit radioaktiven Stoffen beträgt der Grenzwert für die effektive Dosis von Einzelpersonen 1.000 Mikrosievert im Kalenderjahr (§ 80, Absatz 1 Strahlenschutzgesetz (StrlSchG)).

Für beruflich strahlenexponierte Personen beträgt der Grenzwert 20.000 Mikrosievert im Kalenderjahr (§ 78, Absatz 1 StrlSchG). Unabhängig von diesen Grenzwerten fordert das StrSchG, dass Strahlendosen entweder ganz vermieden oder unvermeidliche Dosen so gering wie möglich gehalten werden (Minimierungsgebot; § 8 StrlSchG).

Der erwähnte Wert von 1.300 Mikrosievert pro Jahr und Person für das Transportpersonal bezieht sich auf 1.250 Transporte mit 2.500 Containern, die von 40 Personen erledigt werden, und auf eine Fahrstrecke von 30 Kilometern (Parameterstudie, S. 21, externer Link). Bei einer Fahrstrecke von 80 Kilometern betrüge die Einzeldosis bereits 1.670 Mikrosiert pro Jahr, das heißt bei zunehmender Strecke steigt auch die Strahlenbelastung für das Transportpersonal. Hinzu kommt eine Strahlenbelastung für das Betriebspersonal, die durch das Verladen der Container entsteht.

Die Rückholung ist mit einer zusätzlichen Strahlendosis für Mensch und Umwelt verbunden. Dies gilt auch für die Abfallbehandlung und die Zwischenlagerung der Abfälle. Die BGE ist verpflichtet, die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten und wenn möglich die Belastung durch geeignete Maßnahmen weiter zu reduzieren (Minimierungsgebot nach § 8 Strahlenschutzgesetz). Die gesetzlichen Grenzwerte berücksichtigen auch mögliche Langzeitfolgen durch anhaltende Strahlenexpositionen.

Insbesondere im Falle des Transports der radioaktiven Abfälle zu einem asse-fernen Zwischenlager kommt es zu Strahlenbelastungen. Dem Minimierungsgebot gemäß § 8 Strahlenschutzgesetz folgend ist die BGE verpflichtet, die Strahlenbelastung zu minimieren. Unter den Gesichtspunkten des Strahlenschutzes ist daher immer ein Zwischenlager vor Ort zu favorisieren, da so mögliche Strahlenbelastungen durch Transporte vermindert werden.

Unabhängig von der Verortung eines Zwischenlagers kommt es vor Ort durch Ableitungen aus der erforderlichen Abfallbehandlungsanlage zu einer zusätzlichen Strahlendosis. Diese kann nicht vermieden werden.

Die Rückholung ist mit einer zusätzlichen Strahlenbelastung für Mensch und Umwelt verbunden. Die Dosis aus der Direktstrahlung nimmt mit zunehmendem Abstand zur Abfallbehandlungsanlage und zum Zwischenlager ab. Bereits nach rund 170 Metern wird die Unerheblichkeitsschwelle („De-Minimis-Dosis“) von 10 Mikrosievert pro Jahr unterschritten. In einem Abstand von 500 Metern beträgt die berechnete Dosis 0,197 Mikrosievert pro Jahr.

Ableitungen der Abfallbehandlungsanlage und des Zwischenlagers können je nach Witterungsverhältnissen auch erst in einem größeren Abstand zur Abfallbehandlungsanlage und zum Zwischenlager Maximalwerte erreichen. Der Grenzwert beträgt 300 Mikrosievert pro Person und Jahr.

Berechnungen, bei denen reale Ableitungswerte aus der Schachtanlage Asse II zugrunde gelegt worden sind, würden für das Zwischenlager zu einer Dosis von 24 Mikrosievert pro Jahr für Erwachsene und 45 Mikrosievert pro Jahr für Säuglinge führen. Die Werte beruhen auf Berechnungen, die bewusst konservative Annahmen voraussetzen (siehe Parameterstudie zur Simulation von Ableitungen und Freisetzungen eines übertägigen Zwischenlagers für die rückgeholten Abfälle aus der Schachtanlage Asse II (PDF, 1,51 MB, externer Link)). Sie sind somit deutlich höher als die real zu erwartenden Dosen. Die Berechnungen zeigen auch, dass die Maximaldosen fast ausschließlich bei einem dauerhaften Aufenthalt am Anlagenzaun auftreten würden.

Zum Vergleich: Die natürliche Strahlenbelastung in Deutschland beträgt durchschnittlich 2.100 Mikrosievert pro Jahr. Hinzu kommen durchschnittlich noch einmal 2.000 Mikrosievert pro Jahr aus der künstlichen Anwendung von radioaktiven Stoffen. Der größte Teil davon ist auf medizinische Diagnostiken und Behandlungen zurückzuführen.

Ein maximaler Sicherheitsgewinn wird erst dann erreicht, wenn die aus dem Bergwerk geborgenen und neu konditionierten Abfälle in einer den Anforderungen des Atomrechts entsprechenden Anlage endgelagert worden sind. Festlegungen, wo die zurückgeholten radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II endgelagert werden sollen, gibt es derzeit noch nicht.

Das aktuell laufende Suchverfahren für einen Standort für das Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe nimmt auch die Abfälle aus der Schachtanlage Asse II in den Blick. Dabei schreibt das Standortauswahlgesetz vor, dass eine parallele Lagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen keine negativen Auswirkungen auf die bestmögliche Sicherheit für die Endlagerung der hochradioaktiven Abfälle haben darf. Wann ein Endlager für die radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II betriebsbereit ist, kann derzeit noch nicht konkret vorhergesagt werden.

Die Rückholung ist der gesetzliche Auftrag der BGE. Durch die Gründung der BGE und die Verschmelzung der Endlagerkompetenz in ihr haben sich die personellen Voraussetzungen für die Rückholung deutlich verbessert.

Die Voraussetzungen für die Zwischenlagerung werden in technischen Annahmebedingungen und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen geregelt. Diese werden im Laufe des Genehmigungsverfahren festgelegt.

Die geplante Abfallbehandlungsanlage und das geplante Zwischenlager werden allein für die zurückgeholten Abfälle aus der Schachtanlage Asse II durch die BGE beantragt. Sie werden dann auch nur für Abfälle aus der Schachtanlage Asse II genehmigt. Andere Abfälle dürften dort nicht bearbeitet und eingelagert werden.

Um mit der Rückholung beginnen zu können, müssen zwingend der Schacht Asse 5, die Einrichtungen zur Abfallbehandlung sowie das Zwischenlager – welches auch Pufferlager ist – zur Verfügung stehen. Das Zwischenlager dient gegenüber der Genehmigungsbehörde als Entsorgungsnachweis, ohne den die Rückholung nicht beginnen kann.

In welchem Ausmaß der Beginn der Rückholung durch eine Klage beeinflusst würde, ist abhängig von dem Verfahren und würde durch das zuständige Gericht festgelegt.

Mit dem Fortschreiten der Rückholung und bedingt durch die kontinuierliche Überführung der zurückgeholten Abfälle in zwischen- und endlagerfähige Produkte erfolgt die genehmigungsseitige Umwidmung der nicht mehr benötigten Lagerbereiche zur Pufferung in Lagerbereiche zur Zwischenlagerung.

Die zurückgeholten radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II werden über Tage charakterisiert, konditioniert und neu verpackt. Wie die Abfälle verpackt werden, geht aus den Annahmebedingungen des Zwischenlagers, beziehungsweise eines später gefundenen Endlagers hervor. In einem gesonderten Bereich der Anlage werden Abfälle gelagert, die Kernbrennstoffe in relevanten Mengen enthalten.

Die Transportwege zwischen Schacht Asse 5 und der Abfallbehandlungsanlage werden nach jetziger Planung rund 400 Meter lang sein.

Der Transport des radioaktiven Abfalls wird nur innerhalb des Betriebsgeländes stattfinden. Die BGE führt derzeit Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern, um die Grundstücke für den Schacht Asse 5, die Abfallbehandlungsanlage, das Zwischenlager und die notwendigen Transportwege zu erwerben.

In der Konditionierungsanlage befinden sich sämtliche technische Einrichtungen, um die zurückgeholten und charakterisierten radioaktiven Abfälle zu behandeln. Erste Planungen sehen vor, dass die zurückgeholten Abfälle bei Bedarf getrocknet und anschließend in Behältern betoniert werden.

Ziel der Charakterisierung ist es, möglichst viele Informationen über die Abfälle bzw. die Abfallbehälter zu erhalten. Dabei sollen möglichst zerstörungsfreie Messmethoden angewendet werden. Bestimmt werden sollen mindestens die Dosisleistung, die innere Struktur der Behälter und/oder die Struktur der Abfallmatrix sowie der Kernbrennstoffgehalt. Mit Hilfe der gewonnenen Daten sollen die zurückgeholten radioaktiven Abfälle zu den dokumentierten Quelldaten oder Abfallströmen zugeordnet werden. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Abfall über eine Probenahme und Analyse charakterisiert. Ein wichtiges Ergebnis der radiologischen Charakterisierung ist die messtechnische Ermittlung, ob der zurückgeholte radioaktive Abfall kernbrennstoffhaltig ist oder als sonstiger radioaktiver Stoff behandelt werden kann. Für kernbrennstoffhaltige Abfälle gelten besondere Regeln im Umgang und bei der Lagerung.

Radionuklide (externer Link), die bei ihrem Zerfall Alphastrahlung (externer Link) abgegeben, können nicht so einfach wie Gammastrahler gemessen werden. In der Regel wird die Alpha-Strahlung (externer Link) vollständig durch das Material selbst oder durch die Verpackung abgeschirmt. Daher ist vor der eigentlichen Messung eine Probe zu entnehmen, die durch spezielle Verfahren der Radiochemie aufgearbeitet werden muss. Mit Hilfe der Verfahren werden die zu messenden Radionuklide (externer Link) vom Probenmaterial und anderen - die Messung störenden - Radionukliden abgetrennt.

Geeignete Messgeräte sind zum Beispiel Proportionalzähler (mit diesem Gerät können durch den radioaktiven Zerfall ausgelöste Ionisationsvorgänge gemessen werden) und Flüssigszintillationszähler (mit diesen Geräten können die Energie und die Intensität ionisierender Strahlung gemessen werden) für Alpha- und Betastrahler (externer Link). Ein weiteres häufig eingesetztes Verfahren ist die alphaspektrometrische Messung, die mit Hilfe von speziellen Halbleiterdetektoren (Siliziumdetektoren) in einer Messkammer durchgeführt wird.

Bei den vorangegangenen Planungen wurden alle Konzepte in die Überlegungen einbezogen und die Risiken und Gefährdungen abgewogen. Das Tunnelkonzept wird unter anderem aufgrund von Sicherheitsaspekten von der BGE nicht weiterverfolgt. Insbesondere stellen die Bekämpfung von Bränden sowie der Umgang mit weiteren Störfällen in Tunnelsystemen eine große Herausforderung dar.

Die zurückgeholten Abfallbehälter werden, soweit es möglich ist, zerstörungsfrei charakterisiert. Sollte eine zerstörungsfreie Charakterisierung nicht möglich sein, müssen die Behälter geöffnet werden. Wie viele Behälter davon betroffen sein werden, ist derzeit nicht vorherzusagen.

Durch die Trocknung wird der Abfall im Behälter getrocknet. Nachdem der Abfall getrocknet ist, kann der Abfall nicht mehr gären oder faulen. Getrocknet wird in einer Vakuum-Trocknungsanlage.

Weist das Versatzmaterial relevante Kontaminationen auf, so wird das Material als radioaktiver Abfall angesehen und behandelt.

Nicht kontaminierter Versatz oder Salz ist kein radioaktiver Abfall und kann im Grubengebäude zur Verfüllung verwendet werden.

Die Umverpackungen sind außen immer kontaminationsfrei und für die sichere betriebliche Handhabung ausgelegt. Das bedeutet, dass die Umverpackungen auch gegen mögliche Störfälle ausgelegt sind. Der Transport zur Abfallbehandlung ist sicher und eine Kontamination ausgeschlossen.

Für die Fahrer*innen spielt der Abstand zu den radioaktiven Abfällen eine wichtige Rolle. Dieser ist in einem LKW geringer, so dass hier eine größere Strahlenbelastung für die Fahrer*innen zu erwarten ist, als bei einem Transport per Zug.

Die größte Strahlendosis erhalten die Mitarbeiter*innen, die mit den Abfällen umgehen: Die Strahlenbelastung für das Betriebspersonal beim Verladen ist deutlich höher als die Strahlenbelastung für das Transportpersonal – unabhängig davon, ob der Transport per LKW oder per Zug stattfindet. Auch wenn die Abfälle mit dem Zug transportiert würden, ist ein Zwischenlager vor Ort die beste Option.

Die Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter*innen ergeben sich aus den Prinzipien des Strahlenschutzes. Die Mitarbeiter*innen haben einen möglichst großen Abstand zur Strahlenquelle (zum Beispiel durch fernhantierbare Geräte), es werden entsprechende Abschirmungen eingesetzt sowie sichergestellt, dass sich die Mitarbeiter*innen möglichst kurz im Strahlungsfeld aufhalten.

Die BGE wird, entsprechend der gesetzlichen Regelungen, die Mitarbeiter*innen sowie die Werksfeuerwehr für Notfälle schulen und die notwendige Ausrüstung bereitstellen. Damit sind auch regelmäßige Übungen verbunden, um Abläufe für einen Ernstfall zu üben.

Stoffe, die die Freigabewerte unterschreiten und freigegeben wurden, gelten laut Strahlenschutzrecht als konventionelle Abfälle und werden als solche behandelt. Das heißt, sie können dem konventionellen Abfallkreislauf zugeführt und entsorgt werden.

Die BGE plant die Grundstücke zu erwerben und befindet sich derzeit im Dialog mit den Grundstückseigentümer*innen.

Die BGE ist rechtlich nicht in der Lage, Grundstücke zu enteignen und hat das auch nicht vor.

Derzeit liegt eine standortunabhängige Konzeptplanung für den Bau der Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager vor. Damit die Planungen fortgeführt werden können, bedarf es der Standortfestlegung. Der festgelegte Standort ist im Rückholplan dargestellt. Derzeit wird die Ausschreibung für die Entwurfsplanung vorbereitet, die das standortunabhängige Konzept in eine standortabhängige Planung fortschreibt. Die Ausschreibung erfolgt noch in diesem Jahr.

Parallel ist die BGE bereits im Austausch mit den betroffenen Grundstückseigentümern, um die benötigten Grundstücke zu erwerben.

Als „Renegade-Fall“ wird eine Lage bezeichnet, in der die Vermutung, der Verdacht oder die Gewissheit bestehen, dass ein Luftfahrzeug aus terroristischen oder anderen Motiven als Waffe verwendet werden soll. Die Abwehr eines „Renegade-Falles“ liegt in nationaler Verantwortung. In Deutschland wurde im Oktober 2003 das Nationale Lage- und Führungszentrum für Sicherheit im Luftraum eingerichtet, um den deutschen Luftraum vor solchen Bedrohungen zu schützen. Konkrete Handlungsabläufe werden mit den Genehmigungsbehörden im Zuge der Genehmigungsverfahren geklärt.

Die BGE verfügt am Standort Asse über eine eigene Werksfeuerwehr. Diese wird entsprechend den notwendigen Anforderungen ausgerüstet und geschult. Mit den ortsansässigen Feuerwehren werden in der Regel Vereinbarungen abgeschlossen, dass man sich gegenseitig unterstützt. Die BGE wird bei Bedarf die Ausbildung in den ortsansässigen Feuerwehren unterstützen.

Die Menge des anfallenden Filterstaubs ist derzeit nicht prognostizierbar. Ist der Staub radioaktiv belastet, so muss dieser als radioaktiver Abfall behandelt werden.

Die Schachtanlage Asse II verfügt über eine eigene Betriebsfeuerwehr und Grubenwehr. Sowohl im bergrechtlichen als auch in den strahlenschutzrechtlichen Regelwerken ist der Brandschutz für die Schachtanlage Asse II geregelt. Die in der Schachtanlage erforderlichen Löschmittel sind in einem Feuerlöschplan festgelegt. Großgeräte wie zum Beispiel Fahrlader verfügen über automatische Löscheinrichtungen.

Brände unter Tage werden je nach Brandszenario mit Schaum-, Pulver- oder CO2-Löscher bekämpft. Dies erfolgt in der Regel bei deren Entstehung durch die Bergleute vor Ort. An den Orten der Faktenerhebung, bei denen Einlagerungskammern angebohrt werden, ist eine Brandbekämpfung mit Stickstoff vorgeschrieben. Bei jedem Brandereignis wird das Bergwerk sofort geräumt (Grubenalarm).

Es ist davon auszugehen, dass Abfallbestandteile aus nicht mehr intakten Behältern ausgetreten sind und das umgebende Salzmaterial kontaminiert haben. Erkennbare Abfallbestandteile werden zusammen mit dem kontaminierten Salzmaterial zurückgeholt, sodass sich das ursprüngliche Abfallvolumen von rund 47.000 Kubikmeter auf schätzungsweise rund 100.000 Kubikmeter vergrößern wird.

Diese Vorgehensweise entspricht der Empfehlung der Entsorgungskommission des Bundes (ESK) aus dem Jahr 2010, der sich die BGE angeschlossen hat. Die ESK empfahl, kontaminiertes Salz als radioaktiven Abfall zu behandeln.

Die Rückholung erfolgt auf Grundlage der Strahlenschutzgesetzgebung. Die Einhaltung des Minimierungsgebots gemäß § 8 Strahlenschutzgesetz (StrSchG) ist einerseits von der BGE zu gewährleisten und wird anderseits mit jedem Genehmigungsantrag seitens der Genehmigungsbehörde geprüft. Ob die Genehmigung eingehalten wird, wird von der Aufsichtsbehörde überwacht.

Grundsätzlich werden durch die BGE folgende Maßnahmen angewendet, um dem Minimierungsgebot gerecht zu werden:

- Abschirmung der Strahlenquelle,

- Vergrößerung des Abstandes zur Strahlenquelle und

- Reduzierung der Aufenthaltsdauer im Strahlungsbereich.

Sowohl die Rückholung, als auch die Zwischenlagerung sind mit einer zusätzlichen Strahlenbelastung für die Region verbunden. Die BGE gewährleistet die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte und wird Maßnahmen ergreifen, um dem Minimierungsgebot gemäß § 8 des Strahlenschutzgesetzes gerecht zu werden. Die BGE wird die Berichte der Emissions- und Immissionsüberwachung weiterhin regelmäßig veröffentlichen.

Es ist Aufgabe der BGE, die radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II zurückzuholen. Hierfür hat die BGE Unterlagen zur Genehmigung einzureichen, die den Anforderungen der Strahlenschutzgesetzgebung und der nachgeordneten Verordnungen gerecht werden. Es ist Aufgabe der Genehmigungsbehörde, nur solche Arbeiten zu genehmigen, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten. Die Aufsichtsbehörde prüft ihrerseits, ob die Einhaltung der in der Genehmigung festgelegten Tatbestände gewährleistet ist.

Zusätzlich unterstehen die Behörden der Aufsicht der jeweiligen Ministerien. Dazu kommt die gutachterliche Bewertung der einzelnen Maßnahmen an verschiedenen Stellen der Beantragung, Genehmigung und Durchführung.

Somit kann ein nicht regelkonformer Sicherheitsnachweis ausgeschlossen werden.

Tritium ist radioaktiver Wasserstoff. In der Natur wird er in der oberen Atmosphäre gebildet. Außerdem ist Tritium ein Produkt der Kernspaltung in Reaktoren und Kernwaffen. Tritium hat eine relativ kurze Halbwertszeit von rund 12 Jahren. Das heißt nach 12 Jahren ist die Hälfte eines Tritium-Vorkommens zu nicht mehr radioaktivem Helium zerfallen.

Tritium ist in abnehmender Menge im Abfall in der Asse vorhanden. Weil Tritium sehr mobil ist, entweichen laufend Spuren aus den Abfällen und gelangen über den Abluftstrom des Bergwerks in die Atmosphäre. Diese Mengen werden sehr genau gemessen und die Messergebnisse veröffentlicht (siehe Jahresbericht Emissions- und Immisionsüberwachung 2018 (PDF, 18,4 MB)).

Einen Beitrag zu einer Strahlendosis, der in die Grenzwertbestimmung einzubeziehen wäre, ergibt sich aus der Menge des abgeleiteten Tritiums nicht. An der Ableitung ändert sich auch dann nichts, wenn die Abfälle nach über Tage gebracht worden sind. Durch die Entfernung zwischen Schacht Konrad und der Schachtanlage Asse II ist eine Anhäufung von Tritium in der Region nicht darstellbar.

Auf Grundlage der Störfallanalyse wird der Nachweis erbracht, dass die Grenzwerte des § 104 Strahlenschutzverordnung eingehalten werden. Abweichend davon kann von der Einzelfallregelung des Lex Asse in § 57b Absatz 5 Satz 3 Atomgesetz Gebrauch gemacht werden. Es ist aktuell nicht geplant, den Störfallplanungswert von 50 Millisievert zu überschreiten. Die Festsetzung eines 50 Millisievert übersteigenden Störfallplanungswertes kommt nur in Betracht, wenn dies bei Ausschöpfung aller technischen Möglichkeiten unausweichlich ist. Dies liegt letztendlich im Ermessen der Genehmigungsbehörde.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat während seiner Betreiberschaft eine Studie vorgelegt, die Störfälle im Zwischenlager untersucht (siehe "Parameterstudie": Mögliche Strahlenbelastungen durch ein Zwischenlager für die Asse-Abfälle (externer Link)). Als abdeckendes Beispiel wurde hierfür ein Flugzeugabsturz angenommen. Das Ergebnis der Studie lautete: Auch im Falle eines Flugzeugabsturzes werden keine Werte erreicht, die spezielle Maßnahmen wie beispielsweise den Aufenthalt in Gebäuden oder eine Evakuierung erforderlich machen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden seitens BGE bei der Auswahl des Zwischenlagerstandorts berücksichtigt (siehe Bericht zur Standortauswahl für ein übertägiges Zwischenlager für die rückgeholten radioaktiven Abfälle aus der Schachtanlage Asse II (PDF, 15,91 MB)).

Aktuell sind keine Großgeräte unter Tage im Einsatz, die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden. Zurzeit ist ausschließlich ein E-Smart für Versuchszwecke im Einsatz, der mit einer Lithium-Ionen-Batterie ausgerüstet ist. Die Grubenwehr hält aus Gründen des Brandschutzes ein spezielles Schaummittel vor, das im Falle eines Brandes eingesetzt wird. Das Schaummittel hat eine besonders lange Kühlwirkung und ist daher auch für Brände von Lithium-Ionen-Batterien geeignet.

Sollte der Einsatz von mit Lithium-Ionen-Batterien bestückten Geräten oder Maschinen bei der Rückholung vorgesehen werden, muss der hierfür erforderliche Brandschutz sichergestellt werden. Dieser Aspekt ist ein wesentlicher Bestandteil der berg- und atomrechtlichen Genehmigungsverfahren. In diesem Zusammenhang werden auch die jeweils vorzuhaltenden und zu verwendenden Löschmittel konkret festgelegt.

Bevor mit der Bergung der Abfälle begonnen werden kann, ist zunächst die Tragfähigkeit der Decken zu prüfen und unter Umständen die Decke zu sichern. Für die Sicherung können folgende Techniken zum Einsatz kommen:

- Entfernen von aufgelockertem Salzgestein,

- Ankerung, eventuell in Verbindung mit Injektionen oder

- lokaler Unterstützungsbau.

Sollte eine Decke so stark geschädigt sein, dass eine Sicherung mit Ankern nicht möglich ist, muss ein Ausbau eingebracht werden. Dieser stützt die geschädigte Decke und verhindert so, dass sich Salzgesteine lösen und diese in den Arbeitsraum fallen können. Der Ausbau ist gegen die zu erwartenden Gebirgsdrücke auszulegen.

Eine Alternative stellt das im Rückholplan dargestellt Rückholverfahren im Teilflächenabbau dar. Dieses Verfahren wurde insbesondere für die Einlagerungskammern auf der 750-Meter-Ebene entwickelt, bei denen von einer geschädigten Decke auszugehen ist. Der Teilflächenabbau wird derzeit als großvolumige oder kleinvolumige Variante geplant.

Beispiel durch visuelle Erkennung oder Metalldetektion der nächstliegenden Behälter statt. Anschließend werden die Behälter möglichst schonend freigelegt und geborgen.

Gleichzeitig ist bekannt, dass Behälter beschädigt und damit nicht mehr intakt sind. Mit der beschriebenen Technik werden sowohl intakte Behälter, als auch beschädigte Behälter geborgen, verpackt und sicher nach über Tage transportiert.

Ein frühzeitiger Start der Rückholung der radioaktiven Abfälle ist am ehesten mit Einlagerungskammern realisierbar, die möglichst günstige Randbedingungen für Planung, Genehmigung und Durchführung der Rückholung aufweisen. Voraussetzung dafür ist ein hoher Kenntnisstand wichtiger Eigenschaften, insbesondere der Atmosphäre in der Einlagerungskammer und des lokalen Gebirgszustandes im Umfeld der Einlagerungskammer. Diese wichtigen Eigenschaften sind derzeit nur bei der Einlagerungskammer 7 auf der 725-Meter-Ebene und Einlagerungskammer 8a auf der 511-Meter-Ebene hinreichend bekannt. Des Weiteren sind vergleichbare Daten im Rahmen der Faktenerhebung für die Einlagerungskammer 7 auf der 750-Meter-Ebene erhoben worden.

Die Einlagerungskammer 7/725 ist heute noch zugänglich, wird bewettert und als Lager für betriebliche radioaktive Abfälle verwendet. In dieser Einlagerungskammer ist im Vergleich zur Einlagerungskammer 8a/511 bei der Rückholung eine vergleichsweise geringe Ortsdosisleistung zu erwarten.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Rückholung mit Einlagerungskammer 8a/511 oder 7/725 beginnt. Es wird mit der Einlagerungskammer begonnen, bei der die Vorbereitung und Genehmigung zuerst abgeschlossen ist.

Die weitere Reihenfolge der Rückholung der radioaktiven Abfälle aus den einzelnen Einlagerungskammern auf der 750-Meter-Ebene ist abhängig vom Rückholverfahren und im Laufe der Planungen festzulegen.

Sind die Abfälle aus einer Einlagerungskammer oder über eine Teilfläche geborgen, werden die entstandenen Hohlräume verfüllt.

Im Weiteren erfolgt nach Rückholung der Abfälle die eigentliche Stilllegung der Schachtanlage Asse II in einem Planfeststellungsverfahren. Hierbei ist nachzuweisen, dass durch die vorgesehenen Stilllegungsmaßnahmen die Schutzziele eingehalten werden. Die Stilllegungsplanung wird entscheidend davon abhängen, welche radioaktive und chemotoxische Belastung nach der Rückholung im Bergwerk verbleibt.

Die Entwicklung der Abfalldatenbank ASSEKAT erfolgte ursprünglich für die Schließung der Schachtanlage Asse II unter Bergrecht durch den früheren Betreiber Gesellschaft für Strahlenforschung (gsf).

Die abfallspezifischen Anforderungen, die sich aus der Rückholung der Abfälle ergeben – wie zum Beispiel die Rückverfolgbarkeit der Behälter von der Bergung bis zur Konditionierung – können mit der derzeitigen Datenbank ASSEKAT nicht erfüllt werden.

Daher ist vorgesehen, dass eine neue Abfalldatenbank erstellt wird, die sämtliche Ausgangsdokumente oder Beschreibungen der Abfälle in nachvollziehbarer Weise enthält. Dies beinhaltet auch die Nuklidvektoren, die zur Berechnung des Inventars bzw. der Aktivitäten zugrunde gelegt werden. Diese neue Datenbank wird im Rahmen der Rückholung fortgeschrieben und alle Informationen – wie zum Beispiel Dosisleistungsmessungen –, die bei der Bergung, der Charakterisierung, der Konditionierung und der Neuverpackung anfallen, werden dort aufgenommen.

Solange die neue Datenbank noch nicht erstellt ist, wird weiterhin mit der ASSEKAT gearbeitet.

Die Destillation ist ein thermisches Trennverfahren bei dem verdampfbare Flüssigkeiten gewonnen werden. Da die in die Schachtanlage Asse II eingebrachten Abfälle grundsätzlich als Feststoffe und nicht als flüssiger Abfall eingelagert worden sind, ist eine Trennung der Stoffe über eine Destillationsanlage nicht möglich.

Die Herstellung der Notfallbereitschaft setzt eine ausreichende Bevorratung von Gegenflutungslösung sowie die Sicherstellung der Transportlogistik vom Bevorratungsort zur Schachtanlage Asse II voraus. Des Weiteren sind dafür die untertägigen Vorsorgemaßmaßnahmen abzuschließen. Diese beinhalten neben den Stabilisierungsmaßnahmen auch Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern (Verfüllung und Abdichtung von Wegsamkeiten, Verfüllung von Resthohlräumen im Nahbereich der Einlagerungskammern).

Die Projektplanung und -steuerung identifiziert parallel zu den laufenden Arbeiten zusätzliches Beschleunigungspotential. Das betrifft insbesondere Arbeitsschritte, die nebeneinander durchgeführt werden können.

Sollten kurzfristig Gegenflutungsmaßnahmen erforderlich werden, wäre es möglich, eine geeignete, wenn auch nicht die bevorzugte Gegenflutungslösung am derzeitigen Markt zu beschaffen, zur Schachtanlage zu transportieren und in die Grube einzuleiten.

Im Rahmen der Notfallvorsorge ist es zu priorisieren, dass das Bergwerk stabilisiert wird. Das Bergwerk, die Einlagerungskammern und weitere Parameter können mit technischen Hilfsmitteln dennoch vollumfänglich beobachtet werden. Die bohrtechnische Untersuchung der Einlagerungsbereiche liefert wertvolle Erkenntnisse auch aus den heutigen unzugänglichen Bereichen.

Der Abbruch der Rückholung ist nach dem Atomgesetz (§ 57b, das ist die sogenannte „Lex Asse“) nur möglich, wenn deren Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist.

Vor einer Entscheidung müsste das Bundesumweltministerium den Bundestag unterrichten. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung müsste der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Die Umsetzung der Vorsorgemaßnahmen der Notfallplanung ist Voraussetzung für die Rückholung. Nur aus einem sicheren Bergwerk kann die BGE die radioaktiven Abfälle sicher zurückholen. Die Umsetzung der Notfallplanung ist im Zeitplan zur Rückholung berücksichtigt. Da relevante Maßnahmen bereits umgesetzt sind, geht die BGE davon aus, dass es zu keinen größeren Verzögerungen kommen wird.

Die Folgen des Gegenflutens als Maßnahme bei einem auslegungsüberschreitenden Lösungszutritt (AüL), also dem „Absaufen“ der Anlage, müssen differenziert betrachtet werden. Die Gegenflutung würde mit einer Magnesiumchloridlösung erfolgen. Dies würde das Grubengebäude stabilisieren, das weitere Eindringen von Wasser verzögern und die Freisetzung von Radionukliden verlangsamen.

Die gesetzlichen Schutzziele können so nicht sicher eingehalten werden. Ziel hierbei ist vielmehr, den potentiellen Schaden möglichst gering zu halten. Evakuierungen und Umsiedlungen im Landkreis Wolfenbüttel sind – entgegen von Befürchtungen in der Bevölkerung – nicht erforderlich. Dennoch wäre die gescheiterte Rückholung ein Imageproblem für die Region. Es ist möglich, dass radioaktiven Stoffe irgendwann an die Oberfläche gelangen.

Die Notfallplanung wurde nach der Übernahme der Schachtanlage Asse II durch das Bundesamt für Strahlenschutz aufgrund der problematischen gebirgsmechanischen Gesamtsituation der Anlage und des Risikos eines auslegungsüberschreitenden Lösungszutritts (AüL) konzipiert. Die Maßnahmen der Notfallplanung verringern einerseits die Eintrittswahrscheinlichkeit eines AüL, andererseits minimieren sie die Konsequenzen eines AüL. Die Vorsorgemaßnahmen haben unter anderem das Ziel, Verformungen im Bergwerk zu reduzieren, potenzielle Schwachstellen abzudichten, zusätzliche Speicher- und Entsorgungsmöglichkeiten für Zutrittslösungen zu schaffen und Gegenflutungslösung bereit zu stellen. Alle Vorsorgemaßnahmen werden kontinuierlich an die aktuelle Situation in der Grube angepasst, bis zur Ausführungsreife geplant und umgesetzt. Notwendige Zulassungsverfahren (z. B. Sonderbetriebspläne) beispielsweise für Verfüllmaßnahmen finden planungsbegleitend statt.

Sollten kurzfristig Gegenflutungsmaßnahmen erforderlich werden, wäre es möglich, eine geeignete, wenn auch nicht die bevorzugte Gegenflutungslösung am derzeitigen Markt zu beschaffen, zur Schachtanlage zu transportieren und in die Grube einzuleiten.

Gemäß aktuellem Terminplan der Notfallplanung wird die Notfallbereitschaft im II. Quartal 2030 hergestellt sein. Dies setzt eine ausreichende Bevorratung von Gegenflutungslösung sowie die Sicherstellung der Transportlogistik vom Bevorratungsort zur Schachtanlage Asse II voraus. Des Weiteren sind dafür die untertägigen Vorsorgemaßnahmen abzuschließen. Diese beinhalten neben den Stabilisierungsmaßnahmen auch Maßnahmen zum Schutz der Einlagerungskammern (Verfüllung und Abdichtung von Wegsamkeiten, Verfüllung der Resthohlräume im Nahbereich der Einlagerungskammern). Weiterhin sind die Bohrungen für die im Notfall zu verfüllenden Einlagerungskammern mit schwachradioaktiven Abfällen vorzubereiten.

Im Bergwerk werden aktuell täglich rund 12,5 Kubikmeter Salzlösung aufgefangen.

Die BGE ergreift hierfür verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Notfallplanung. Die Notfallplanung hat einerseits zum Ziel, die Eintrittswahrscheinlichkeit eines technisch nicht mehr beherrschbaren Lösungszutritts zu reduzieren. Andererseits sollen die Konsequenzen eines solchen Szenarios, sollte es dennoch eintreten, reduziert werden. Zur Notfallplanung gehören:

- Maßnahmen, die vorsorglich für den sicheren Betrieb ergriffen werden und die der Herstellung der Notfallbereitschaft dienen. Dazu werden unter anderem Hohlräume verfüllt, um das Bergwerk zu stabilisieren, Strömungsbarrieren gebaut sowie das Lösungsmanagement verbessert. Für eine sichere Rückholung müssen diese Maßnahmen umgesetzt werden.

- Maßnahmen, die nur bei Eintritt eines technisch nicht mehr beherrschbaren Lösungszutritts ergriffen werden. Dazu gehört unter anderem die Gegenflutung mit einer Magnesium-Chlorid-Lösung.